カワイRX-1のタッチウエイトマネジメント

カワイRX-1をご使用中のお客様から

重たい鍵盤を軽くすることが出来ると知ったので作業して欲しい旨のメールを頂戴し

アクションをお預かりしました。

このところカワイのグランドピアノをお使いの方からの依頼が増えてます。

アクションをピックアップするより以前に

一度「調律」にお伺いして、状態を確認させて頂きました。

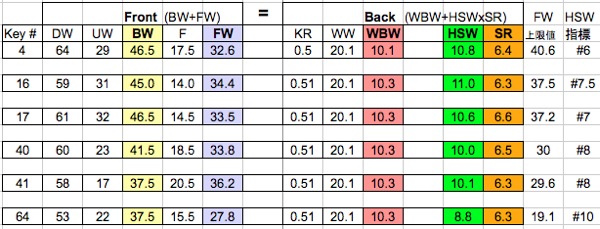

低音セクション、中音セクションではBW45g以上とかなり重く

次高音、最高音ではBW37.5g前後でさほど重くありません。

但し次高音と最高音のBW37.5gは

これが理にかなっているかはまだ分かりません。

全体にタッチが重い事に加え、後付けで消音ユニットを付けていて

レットオフが8mm前後とかなり広めになっている為に

ジャックの脱進量が異常に大きく、ジャックストップフェルトを押し付けて

おかしなタッチ感になっているので

重いタッチウエイトと相まって余計に弾きにくい印象です。

お預かりしたアクションを

「中村式タッチウエイトマネジメント」

(Yuji Nakamura “Touchweight Management”)を利用して

標準的な重さに調整していきます。

作業に入る前に...

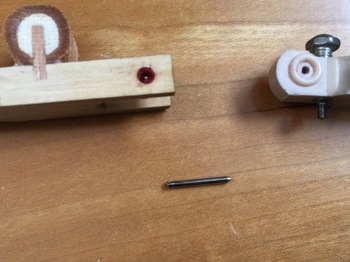

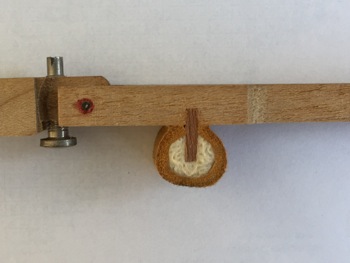

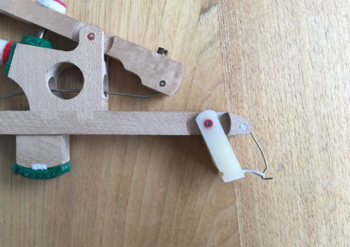

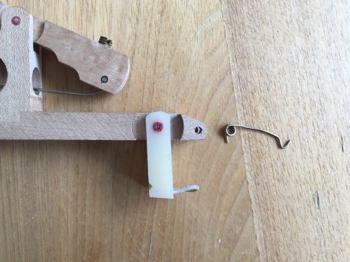

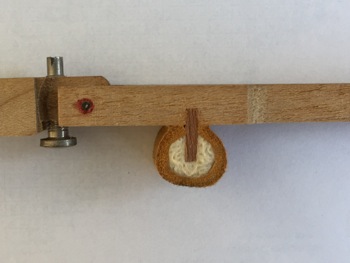

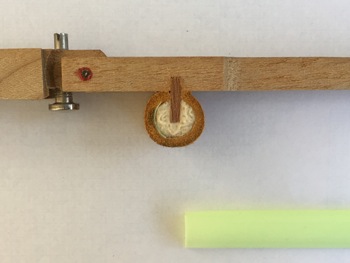

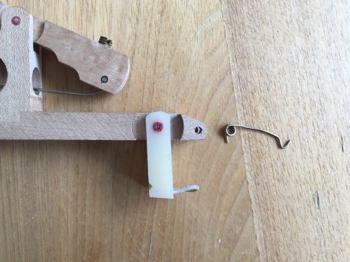

以前誰かがスティック修理の為にシャンクフレンジのセンターピン交換をしたようなのですが

1ヶ所フレンジを上下逆に取付けていてドロップスクリューが上下反転していました。

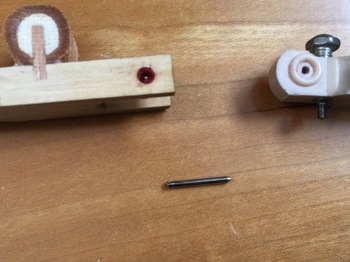

上下正しい位置に直そうとセンターピンを抜いたところ

入っていたセンターピンは挿入側の細い部分を通過させずに

フレンジ内にとどめてセットされていました。

写真で確認出来るセンターピンはセットされていたピンです。

センターピンの右側に挿入部分が確認出来ます。

当然トルクは無くスカスカでしたので

フレンジの上下を正しい向きにしてセンターピンを交換し

適正トルクに調整しておきました。

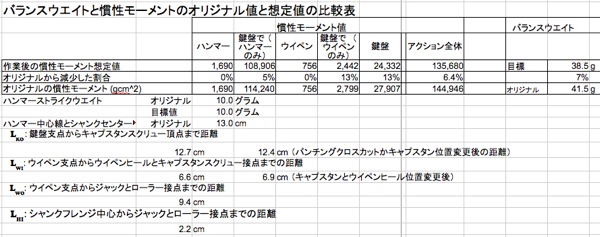

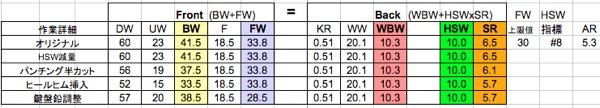

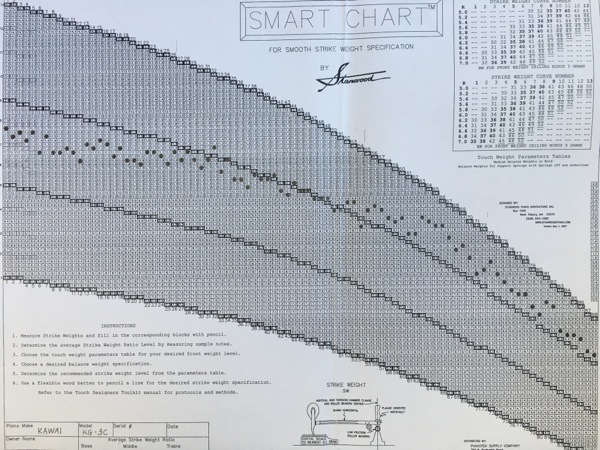

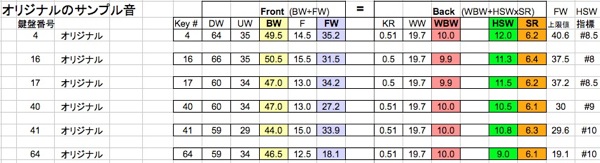

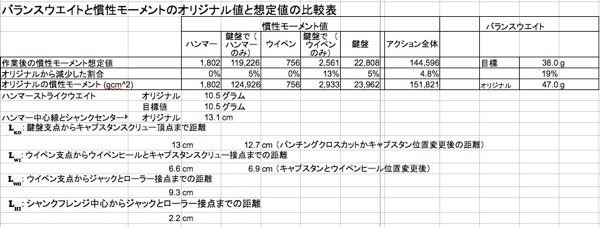

現状のデータ採集を済ませ平衡等式を作成します。

データ採集は、「フリクション関連項目」「スタンウッドシステム関連」、

慣性モーメント値も変更したいので「慣性モーメント関連」の全てを行いました。

BWは低音では45g以上もあって弾けない重さ、

中音のBWは37.5gと41.5gで標準と重めが混在、

次高音は37.5gで標準です。

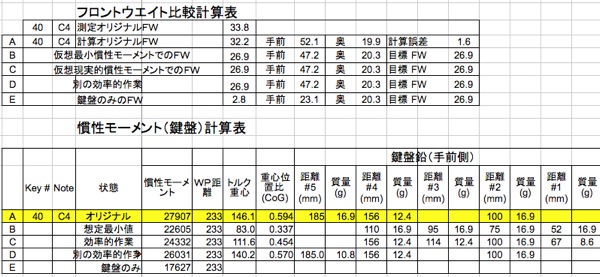

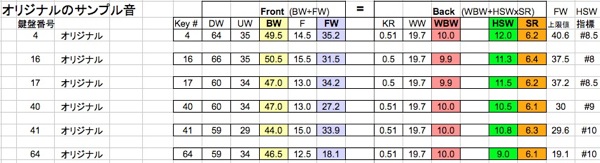

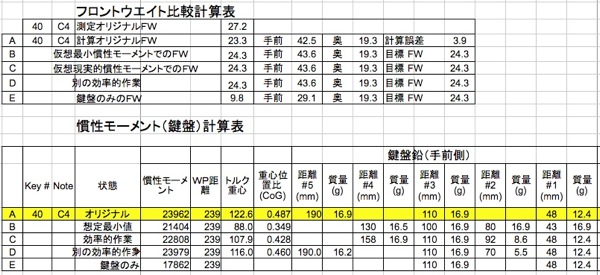

C4(40key)を3要素関連票で確認してみると

HSWが指標8で、SRが6.5であるならば

BWは47gになるとあります。

ところが実際のC4(40key)のBWは41.5gなので

鍵盤鉛を多く入れてBW41.5gにしているという事になります。

結果FWはシーリング値を超える33.8gになっています。

Fは鍵盤によってかなり大きいものもあり、全域で大きめです。

FWは低音はシーリング値マイナスですが、中音と高音はシーリング値を超えています。

KRは最低音が0.50、その他は0.51。

HSWは低音が指標6から指標7.5で軽め、

中音が指標8で、高音が指標10と重め。

SRは6.3から6.6で高めの傾向です。

6mm治具で測定したARは低音が5.5、中音5.3、高音、5.7でした。

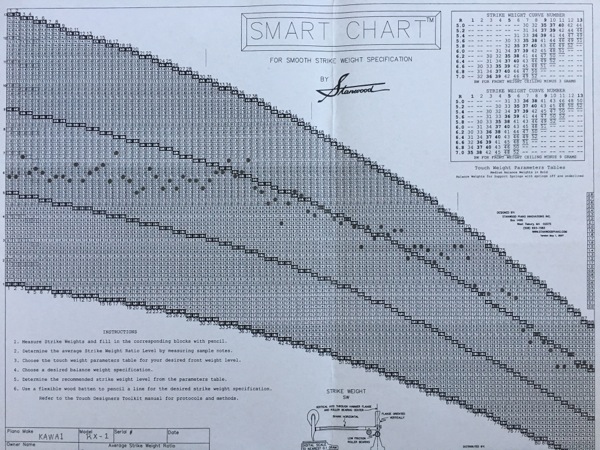

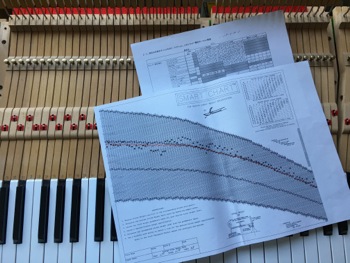

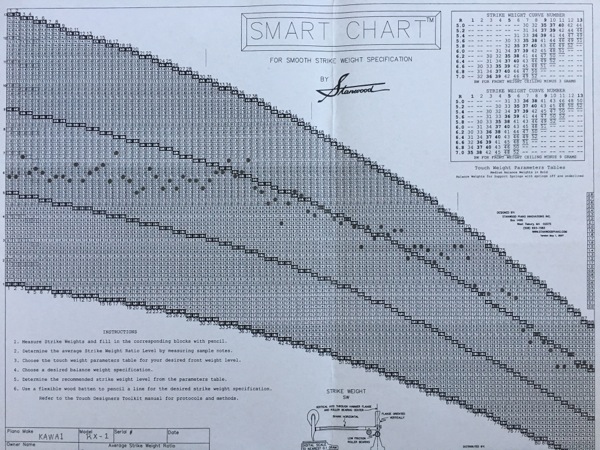

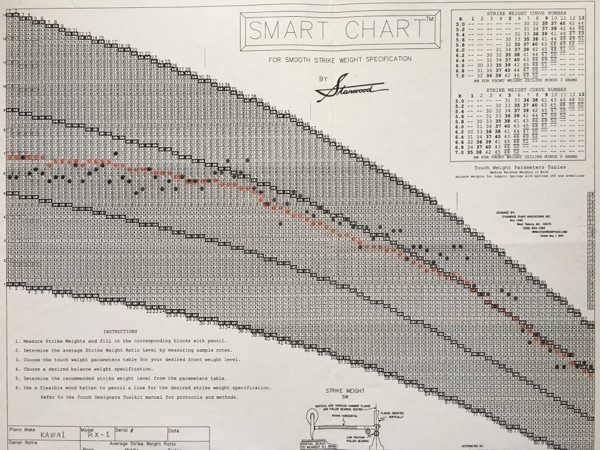

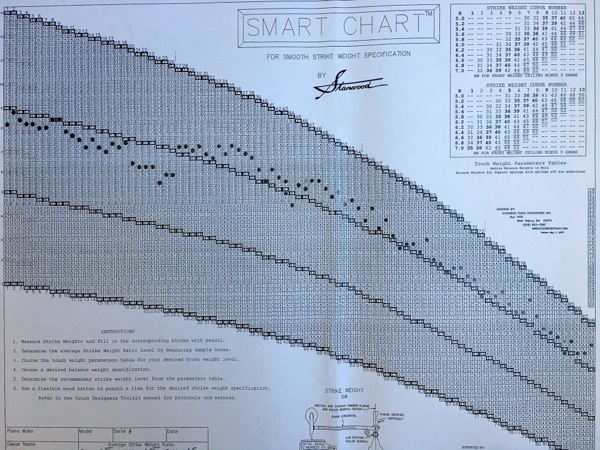

オリジナルのHSWチャートを作成します。

K社に多い傾向で低音が指標6から指標7.5で軽く、

中音は指標8から指標9に多くが分布して

次高音は指標9から指標11の間で重め、

最高音は指標8から指標9付近でした。

この分布から現実的に調整可能なのは

低音を指標7から少しずつ重くしていき

中音で指標8、次高音にかけて指標9に上げていき

最高音も指標9でそのまま滑らかに続いていく感じに

仕上げるのが無難と判断しました。

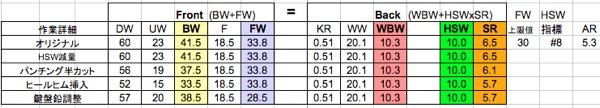

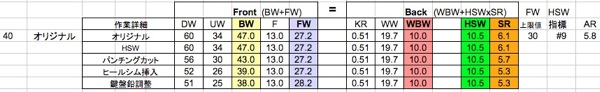

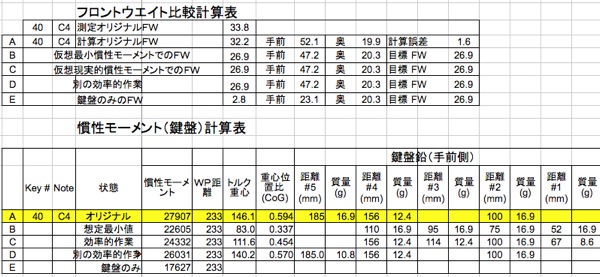

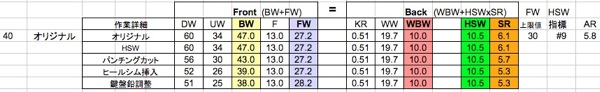

オリジナルC4(40key)の事前シミュレーションです。

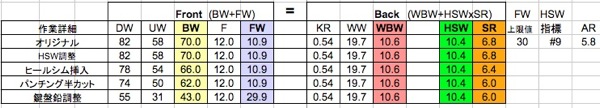

一段目はオリジナル状態の平衡等式です。

【2段目 HSW増減量】

先のオリジナルHSWチャートから中音は指標8に調整する事にしましたので

このキーのHSWは何もせずこのまま10.0g(#8)。

【3段目 SR削減】

次にバランスパンチングの半カットを利用してSRが0.4下がることを想定し

HSW10.0 × SR0.4 でBWは41.5gから4g下がるのでBW37.5gに。

【4段目 SR削減】

さらにもう一段階SRを下げるためにウイペンヒールへのシムの挿入を利用して

SRが0.4程度下がると見込んで、BWを37.5gから33.5gまで下げます。

6.5と高めだったSRはこの時点で5.7まで下がりました。

【5段目 BW基準の鍵盤鉛調整】

軽くなり過ぎたBWを標準的な重さに調整するために

最後にBW基準の鍵盤鉛調整を行います。

BWを38.5gにするとFWは28.5gになり

FWはシーリング値マイナス1.5gで

BWは38.5gと標準的な重さになり

実用的に弾けるタッチのピアノに出来そうです。

SRが5.7である事で操作に間違いがない事を確認します。

この作業を進めていくときにBWに馴染みが無いと

どうしてもDW、UWを気にしてしまう方も多いと思います。

上記シミュレーションでは最終的なDWは57gでUWは20gとなっているので

これまでDW、UWでのタッチウエイト調整に長く慣れ親しんだ方ほど

「軽くなってないじゃないか」と思うかもしれません。

この後の作業で、18.5gと大き過ぎるFを13.0gに下げると

DW51.5g、UW25.5gになります。

Fを11.5gまで下げた場合は、DW50g、UW27gになります。

この作業では「BWそれ自身」を「静的重さの基準(目安)」として扱いますので

BWが「目標とする基準」に到達するよう調整を進めていきます。

今回の作業では目標とするBWを「標準の中のさらに中心値」であるBW38g付近にして

且つFWもシーリング値マイナスにすることが

静的重さの調整のゴールになるので

DW、UWはとりあえず視界と頭の中からいったん横に置いておいて頂き

BWが目標値になるようシミュレーションすると上手くいきます。

左辺で特に重要なのは「BW」と「FW」です。

DW、UWはBW設定後にF処理で解決します。

※BWとFの関係は

書籍「タッチウエイトマネジメントの方法」の21ページから22ページに掛けて説明がされています。

※各鍵盤とFの基準は書籍「タッチウエイトマネジメントの方法」188ページ、

「スタンウッド氏によるフリクションウエイト表」に一覧が掲載されています。

※BWの重さの基準は

書籍「タッチウエイトマネジメントの方法」中村祐司[著]の80ページ、

「5 バランスウエイトと慣性モーメントの目標設定」に説明が記載されています。

またタッチを軽くする方向の作業なので

静的重さと同時に、この後作業していく

「慣性モーメント値を下げる」ことが

弾きやすいタッチを実現することに大きく影響してくるのと

慣性モーメントを数値化して平衡等式と連動して調整出来るのが

この作業の醍醐味です。

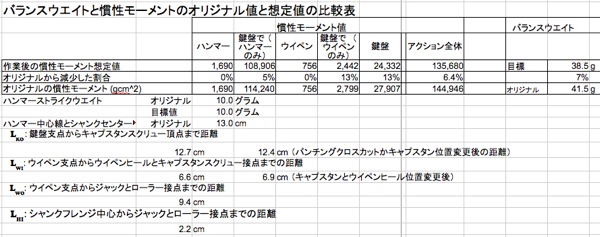

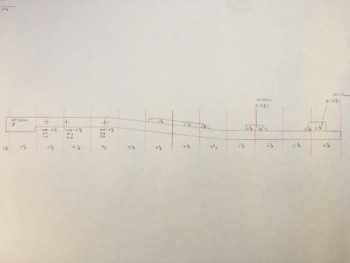

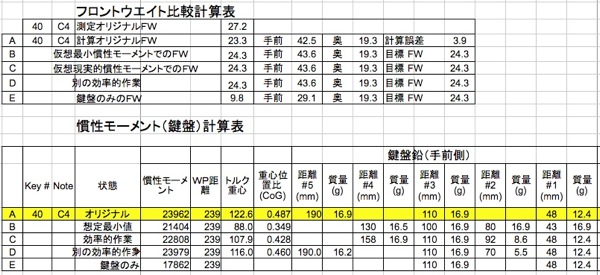

スタンウッドの平衡等式に慣性モーメントも連動させてシミュレーションしたいので

鍵盤のテンプレートを作成します。

(鍵盤テンプレートの作成方法は中村さんの書籍「タッチウエイトマネジメントの方法」の

51ページから説明されています)

鍵盤テンプレートのデータを表計算ファイルに入力します。

一段目(A)はオリジナルの状態で、鍵盤固有の慣性モーメント値は27,907gcm2。

二段目(B)は想定最小値で、22,605gcm2。

三段目(C)は最も外側に入れてある鍵盤鉛を抜いて鍵盤鉛調整を行ない24,332gcm2。

四段目(D)は既存の鍵盤鉛の配置のまま、外側の鍵盤鉛をドリルで削り26,031gcm2。

五段目(E)は鍵盤鉛の無い鍵盤のみで17627gcm2。

(C)と(D)のどちらかを選択する事になりますが

作業効率の良さと効果の大きさから(C)の効率的作業を選択します。

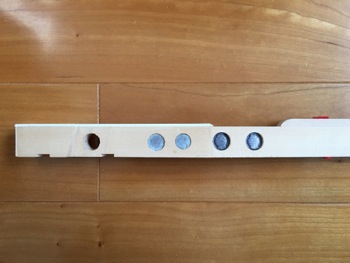

外側の鍵盤鉛を抜いて、内側に12mmと10mmの鉛を追加しました。

いくつかの組み合わせを試行した中で

この組み合わせが最もC0Gを理想値に近く出来て

且つFWを目標値に出来て、慣性モーメント値も下げられる位置決めでした。

C0Gを気にしないのであれば、

もう少し慣性モーメント値を小さくすることも可能です。

この辺りは個々のアクションの状態や顧客の要望如何で

何を優先するか臨機応変に対応すれば良いでしょう。

やたらとタッチの重いピアノや

顧客がとりわけ軽快なタッチを望んでいるようなケースでは

慣性モーメントが出来る限り小さくなる位置決めを選ぶと良いです。

鍵盤固有の慣性モーメント値は

オリジナルの27,907gcm2から24,332gcm2まで下げる事が出来ました。

ギアレシオの項目を入力すると

最終的にBWは41.5gから38.5gとなり7パーセント軽くなり、

アクション全体の慣性モーメント値は

144,946gcm2から135,680gcm2と6.4パーセント軽減出来る結果になりました。

【実際の作業】

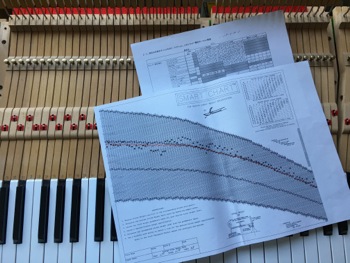

HSWの調整を行いました。

黒がオリジナル、赤が調整後です。

低音から高音までオリジナルの重さのバラツキ幅が大きかったので

上手く繋げるのが難しい状態でした。

最低音は指標6と軽過ぎるので指標7まで持ち上げて

そこから中音にかけて指標8に繋げ

次高音から最高音までを指標9で揃えました。

オリジナル状態では隣のハンマーと0.7g違うところもあったので

隣り合うハンマーの重さが揃いタッチと音色が揃ってくると思います。

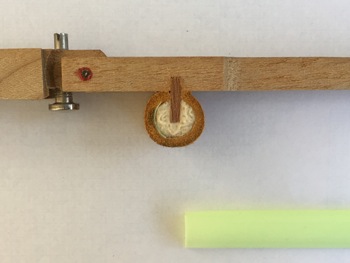

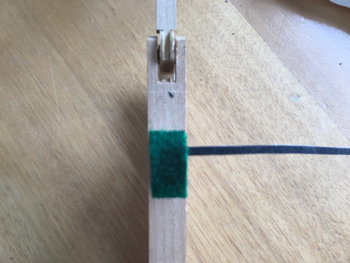

バランスパンチングクロスの半カットを行う為に

鍵盤バランスホールの奥側に接着剤を塗布します。

私は「コニシ 木工用ボンド プレミアム 速乾」を使ってます。

先端が極細になっているので狙った部分に塗布しやすいです。

このボンド、中身は通常の「コニシ ボンド 木工用 速乾」と同じなので

プレミアムの先端を外して中身は「コニシ ボンド 木工用 速乾」を補充することで

プレミアムの容器を再利用出来ます。

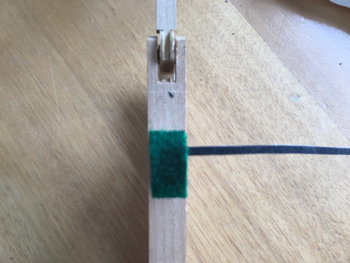

鍵盤底面に接着剤を塗布したら

後ろ加重で鍵盤をセットし

白鍵ならし用のバックチェックに引っ掛ける重りを付けて

接着剤が乾くまで放置します。

速乾なので割とすぐ作業に取り掛かれます。

後ろ加重で接着されたバランスパンチングクロスの状態です。

右側が鍵盤後ろ側、左が手前側(弾き手側)です。

バランスパンチングクロスが後ろ加重で僅かに斜めになっているのが分かります。

鍵盤底面に接着されたパンチングを中央でカットします。

今回は軽くする方向で作業していますので

後ろ側を残し手前側を取り去ります。

ウイペンヒールにシムを挿入します。

軽くする方向の作業なのでジャック側にいれます。

先に細工カッターでヒールクロスを軽くさらって

不要な接着部分を無くしておくと入れやすく任意の位置にセット出来ます。

近年のさほどアールのついていないヒールであれば

それほど厚みのあるシムを入れなくても十分に効果があります。

アールのきついヒールや厚手のヒールクロスが使われているピアノの場合は

少しシムを厚めのものにしないと上手く効果が出ない場合もあるので

その際はシムの厚さを変更して効果を確認しながら進めていくと上手くいくと思います。

カワイRX-1オリジナルの

ウイペンと鍵盤間のギアレシオは1.9

ハンマーと鍵盤間のギアレシオは8.2

でしたが

作業後は

ウイペンと鍵盤間のギアレシオは1.8

ハンマーと鍵盤間のギアレシオは7.7

に低くなりました。

因に同クラスのヤマハ C1Xではオリジナルの

ウイペンと鍵盤間のギアレシオは1.8

ハンマーと鍵盤間のギアレシオは7.6

でしたが

作業後は

ウイペンと鍵盤間のギアレシオは1.7

ハンマーと鍵盤間のギアレシオは7.2

でした。

ギアレシオの違いもヤマハとカワイのタッチウエイトの違いに

少なからず影響していると思われます。

オリジナルの鍵盤鉛の配置です。

上から2本ずつ低音、中音、次高音、高音です。

鍵盤鉛が外側に寄せて入れてあるのが分かります。

下から3本目(次高音の黒鍵)と下から2本目(高音の白鍵)では

外側から3個目の鍵盤鉛が2個目の鉛にかなり寄せて入れてあるのが分かります。

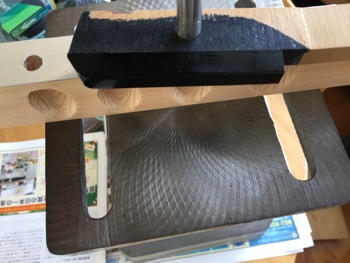

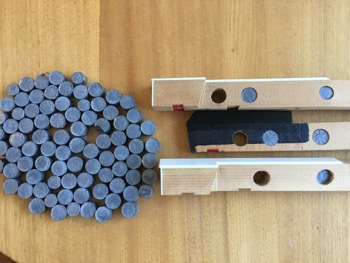

HSW調整、SR調整、フリクション処理等全て済ませたら

鍵盤の外側に入れられた鍵盤鉛を抜いていきます。

BW基準の鍵盤鉛調整を行う前に事前に済ませておきます。

削るのではなく押し出して抜きます。

ボール盤と治具を使うと便利です。

BW基準の鍵盤鉛調整を行います。

一番外側に入れられた鉛を抜いて

新たに内側に鍵盤鉛が入りました。

気になる人は抜いた穴を埋め木しても良いですが

その場合、鍵盤材の質量分、

慣性モーメントが増えてしまうことを考慮する必要があります。

少しでも軽くしたい場合は木の質量分も惜しいので

そのままのほうがタッチは軽くなります。

低音のBW基準の鍵盤鉛調整後の状態。

外側に入っていた14mmの鍵盤鉛を抜いて

内側に14mmの鉛を2個入れています。

低音や黒鍵など音域によってはどうしても鍵盤鉛の数が多くなります。

鉛の量(鉛の個数)が増えているので

タッチが重くなるのではないかと思う人がいるかもしれません。

確かに鍵盤鉛の数はオリジナルよりも多くなっていますが

同じFWにする場合、オリジナルの鉛の配置よりも

内側に多く配置したこの状態のほうが

慣性モーメント値は小さくなります。

この事については中村さんの書籍「タッチウエイトマネジメントの方法」の

71ページの図4-6「鍵盤鉛のフロントウエイトと慣性モーメントへの影響の比較」を

みて頂けると理解頂けます。

図4-6の上段と中段の鍵盤は鍵盤鉛は少ないですが

支点より外側に(支点から遠くに)鍵盤鉛が配置されているために

慣性モーメント値がかなり大きくなってしまい、

下段の鍵盤は鍵盤鉛の量は最も多いにもかかわらず

慣性モーメント値をとても小さくすることが出来ています。

いずれの鍵盤もFWは同じです。

今回の作業は時間に余裕があったので

BW基準の鍵盤鉛調整後に再度FWがシーリング値を超えてないか確認してみました。

BW基準で作業を進めていくと、しわ寄せがFWに誤差となって出ます。

測定結果は全てシーリング値を下回っていましたので一安心です。

作業後はBW38.5g、慣性モーメント値6.4パーセント減で

弾きやすいグランドピアノになりました。

いずれ消音ユニットを取り外せば

整調を基準寸法に戻せるので

もっと良いタッチのピアノになります。

グランドピアノの重たいタッチ、標準的なタッチに調整します。

作業のご依頼、お問い合わせは

Eメール info@piano-tokyo.jp までお気軽にどうぞ。

渡辺ピアノ調律事務所

〒154-0016 東京都世田谷区弦巻1-20-14

E-mail info@piano-tokyo.jp

url http://www.piano-tokyo.jp/

weblog https://www.piano-tokyo.jp/blog/

2019年4月29日

|

カテゴリー:ピアノ調律, タッチウエイト調整

カワイKG-3Cのタッチウエイトマネジメント

カワイのグランドピアノ KG-3C をお使いのお客様からEメールで

タッチを軽くして欲しいと作業依頼がありました。

ご自宅にピアノの先生が来てくれ

KG-3Cでピアノのレッスンを受けているそうなのですが

その先生から「このピアノのタッチは重すぎて弾けないので

当事務所にタッチを軽くしてもらっては」と案内されたそうです。

顧客曰くタッチウエイトに理解のあるピアノの先生らしく

昔製造された重いタッチのピアノで星飛雄馬のように練習するのではなく

現行の欧州ピアノ程度のBWで練習するのが望ましいとの考えだそうです。

また最先端のタッチウエイト調整の存在もご存知とのことでした。

もちろんピアノの所有者である顧客当人も

タッチが重いピアノだと感じていたようです。

アクションを引取に伺う前に調律を済ませておきました。

少し弾いてみただけでも重いと感じますし

BWを計ってみると45g以上、50gを超える鍵盤もあり確かにとてもタッチが重いです。

調律中、ルーズピンが5本ほどあったので処置しておきました。

フレームに染みが見られるので、何か液体をこぼしたのかもしれません...

しばらくの間アクションをお預かりして

中村式タッチウエイトマネジメントでもう少し弾きやすいタッチに調整します。

低音と中音のウイペンにはアシストスプリングが付いていて

次高音と高音にはアシストスプリングがありません。

まずアシストスプリングが付いた状態でバランスウエイト(BW)を計ってみました。

・C1(4) DW70g UW33g BW51.5g F18.5g

・C2(16) DW65g UW34g BW49.5g F15.5g

・C#2(17) DW65g UW30g BW47.5g F17.5g

・C4(40) DW61g UW36g BW48.5g F12.5g

・C#4(41) DW63g UW29g BW46g F17g

・C6(64) DW60g UW35g BW47.5g F12.5g

BWは46gから51.5gでサンプルキー全てで重すぎて弾けない重さでした。

Fも少し大きめです。

ウイペンアシストスプリングを生かして調整する事も出来ますが

調整機構が無いタイプなので後々メンテナンスが面倒なのと

アシストスプリングが付いているとタッチが

安価なマウンテンバイクルック車に付いているFサスペンションのようになり

力が逃げるばかりで、無いほうがダイレクト感が得られるので

取り外して調整します。

アシストスプリングを外してBWを計り直してみたところ

・C1(4) DW92g UW59g BW75.5g F16.5g

・C2(16) DW94g UW65g BW79.5g F14.5g

・C#2(17) DW90g UW56g BW73g F17g

・C4(40) DW82g UW58g BW70g F12g

・C#4(41) DW83g UW51g BW70g F12g

・C6(64) DW60g UW35g BW47.5g F12.5g

BWは70gから79.5gとなりました。

アシストスプリングがBWの20g以上を担っているようです。

ウイペンを外して手でフレンジを持ってみると

ウイペンは30°くらいの角度で跳ね上がります。

C6(64)はもともとアシストスプリングが無いので変化はありません。

2g重りによるSRは

低音6.5 中音6.25 高音6.75

6mm治具によるARは

低音6.1 中音 5.8 高音5.75

オリジナルのHSWを全鍵チェックします。

低音は指標7から指標8と軽く、K社のピアノによく見られる傾向です。

中音は指標8から指標9

高音は指標10から指標11と重め。

これらの分布から指標9近辺でなめらかに揃えるのが現実的でしょうか。

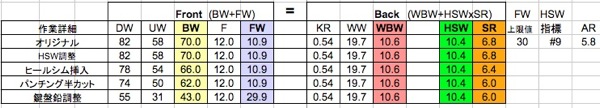

オリジナルのサンプル音での平衡等式を作成。

ウイペンアシストスプリングはコードから外して測定しています。

BWは最大で79.5gととても重いです。

Fは鍵盤によって少し大きいです。

FWはアシストスプリングが付いている低音と中音は極端に軽く

アシストスプリングの無い次高音と最高音ではシーリング値を超えています。

KRは0.53から0.54。

HSWは指標7から指標11。

SRは6.8から7.1とかなり高め。

HSWは指標9で揃えて

SRを2段階下げ

FWはシーリング値を超えないギリギリのラインで設定して

BWを下げられるところまで下げ

BW基準の鍵盤鉛調整の際に鍵盤鉛を内側に寄せていれ

慣性モーメントを小さくするという見立てになりました。

C4(40)の平衡等式を使った事前シミュレーション。

HSWは指標9で揃える予定なのでそのまま変わらず。

ヒールへのシム挿入でSRが0.4程度下がると見込んで、

HSWは10.4gなのでBWは4g軽くなると見込みます。

続いてバランスパンチングの半カットでSRを0.4下げて、BWがさらに4g軽くなります。

最後にBW基準の鍵盤鉛調整をする際にFWをシーリング値ギリギリの

29.9gにするとBWは43gになります。

すごく軽いタッチとはなりませんが

現行のY社のグランドピアノはBWが43gくらいあったりするピアノもあるので

作業前の状態よりは弾けるピアノになるのではないかと思います。

本当はFWをシーリング値マイナス3gにして

BWを45gくらいに設定するとセオリー通りなのですが

まだまだ静的重さでタッチウエイトを判断する方が多いので

今回は忖度してBWを優先して下げています。

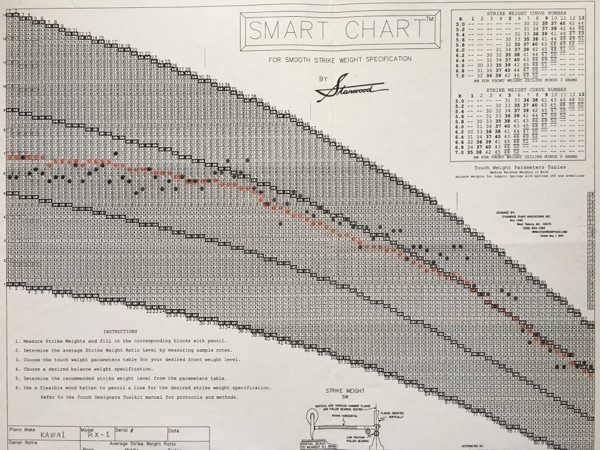

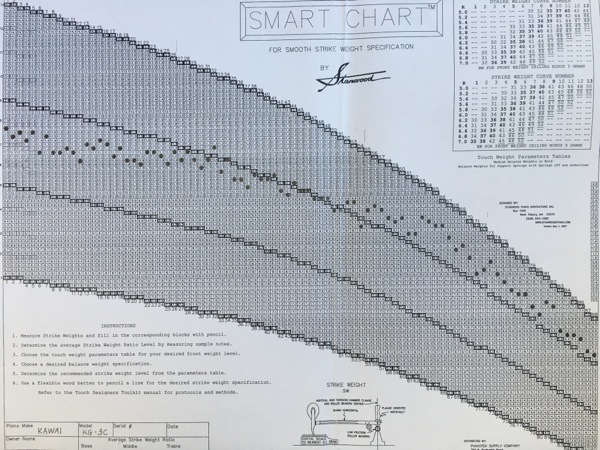

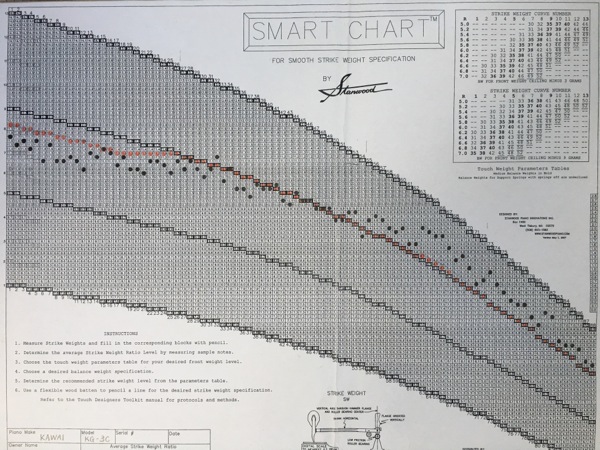

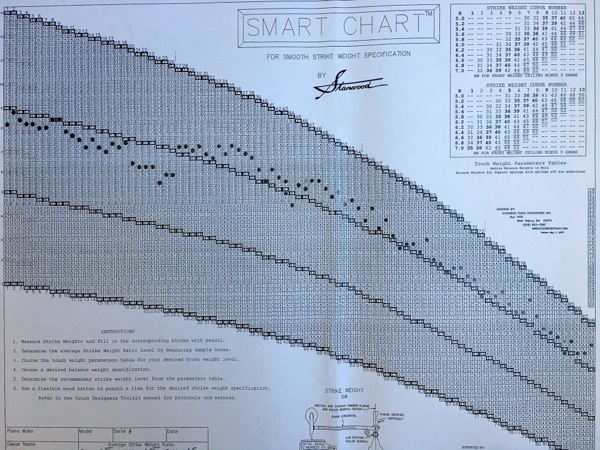

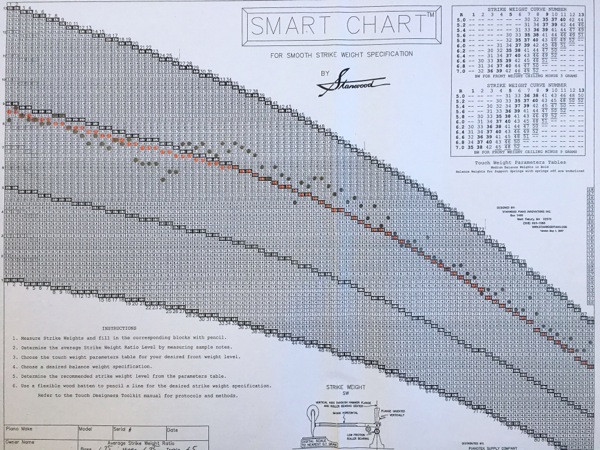

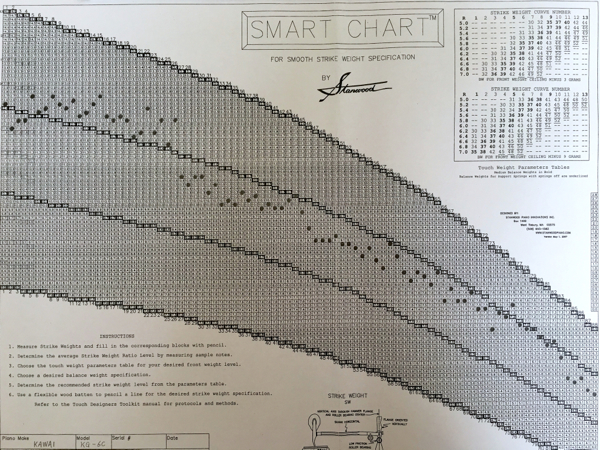

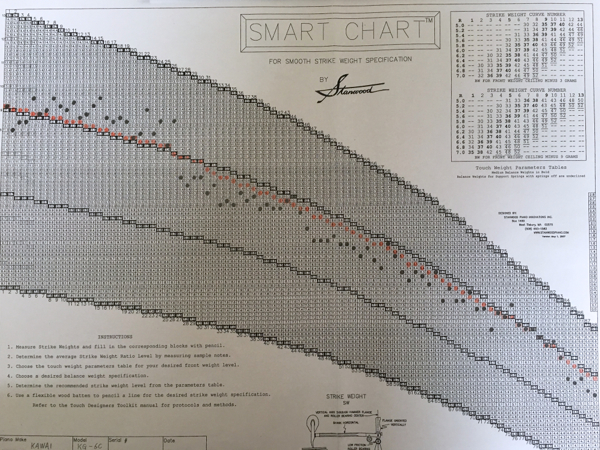

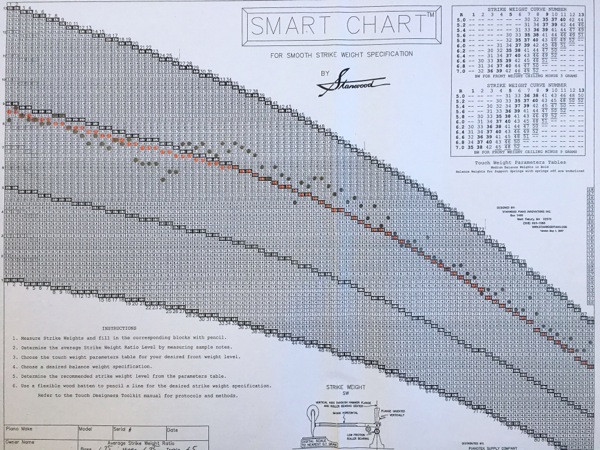

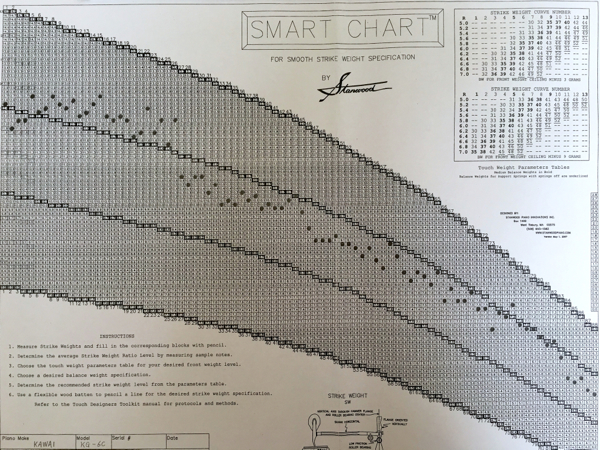

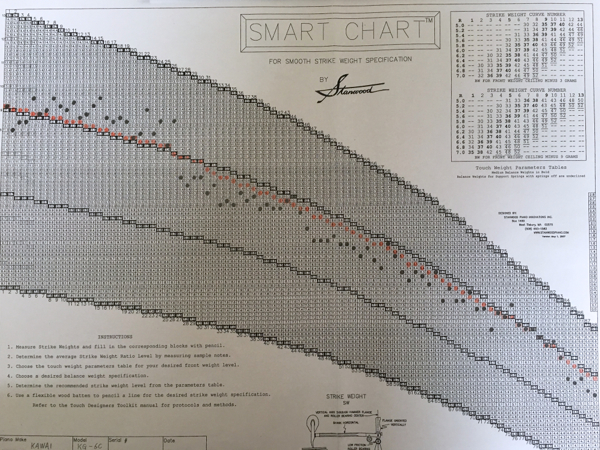

HSW調整後のスマートチャート。

指標9付近で滑らかに揃えました。

隣り合うハンマーの重さが揃うので

タッチだけでなく音色も揃ってきます。

ハンマーのローラーナックルは変形していてタッチに影響が出そうです。

ローラーにシムを入れて形を整えました。

ジャックはABS樹脂なのでローラースキンに黒鉛は付着していませんでしたが

サポートトップの黒鉛が付いているので

ローラースキンを軽くブラシ掛けしておきました。

ハンマーのテールにはスカッチが入っていなかったので

スカッチを入れておきました。

その他6ヶ所のハンマーでフレンジのトルクが大きかったので

センターピンを交換しトルク調整しました。

ハンマーフェルトにはそこそこの弦溝が入っていたので

ファイリングも済ませておきました。

アシストスプリングがあるとタッチにダイレクト感が得られないので

全て取外しました。

ヒールクロスには黒鉛が塗られ真っ黒に。

ヒールクロスの黒鉛をベンジンで落とし

シムを挿入しSRを1段階下げます。

仕上げにヒールクロスにはPTFEパウダーを塗布しておきます。

SRの高いピアノなのでバランスパンチングクロスの半カットで

SRをもう1段階下げます。

接着している間、鍵盤ならし用の重りをバックチェックに掛けておくと

鍵盤が後ろ加重の状態でパンチングクロスを接着出来ます。

パンチングの半カットでは、鍵盤が下りていく際の

鍵盤底部でのパンチングの圧縮が無くなることが注視されがちですが

実は物理的な支点が奥側に移動する事でギアレシオが変わります。

ギアレシオの説明は、昨年の中村さんの研修で

自転車のギアを使った解説が私にはとても分かりやすかったです。

多段のスポーツ自転車に乗る方ならば

フロントのチェーンリングをアウターやインナーに変え、

リアのスプロケットの歯数を換えて組み合わせる事の変化が

経験として理解し易いと思います。

同じ自転車であってもフロントのチェーンリングが52tで

リアのスプロケットが11tの組み合わせだった場合

プロのライダーを除いて、ホビーライダーにとっては

重すぎて漕ぎ出す事が難しいか、

短時間は踏めても長時間漕ぎ続けることは難しいケースが多いでしょう。

例えば仮にフロントを36tにしてリア21tにすると

多くの人が楽に踏める筈です。

但し脚力のある人にとってはすぐに踏み切ってしまい

軽過ぎる組み合わせになる事もあります。

乗り手に合った最適なギアレシオが必要になります。

例えばフロント36t、リア21tの組み合わせで

丁度良い重さになった自転車で

さらにタイヤを600gのものから300gの軽量タイヤに交換した場合

慣性モーメントが下がりさらに楽になりますが

すると今までのフロント36t、リア21tでは軽くなり過ぎて

フロント36t、リア23tあるいはフロント36t、リア25tで

丁度良い乗り心地になる事も考えられます。

複数の要因が組み合わさって重さに影響する訳です。

オリジナルの鍵盤鉛の配置です。

使われている鍵盤鉛は全て12mmです。

上3本が低音。中段3本が中音、下の3本が高音です。

いずれの音域も連続して隣り合う鍵盤です。

鉛の数や配置が隣の鍵盤とで違っているので

タッチが揃わなくなっています。

低音と中音で12mmの鉛が0個から2個と少ないので

FWはとても軽いです。その分BWは大きくなっています。

高音はアシストスプリングが無く、鍵盤鉛は2個から4個と

低音よりも多くの鉛が入っています。

鍵盤周りでは

バランスホールがガチガチにきついので再調整しました。

バランスホールを細綿棒にベンジンを付けて清掃すると真っ黒です。

前後のキーピンとキャプスタンは真っ黒に変色していたので磨き直し、

フロントピンにはプロテック プロルーブを塗布し

バランスピンにはプロテックMPL-1を塗っておきました。

フロントブッシングクロスには黒鉛がたっぷり塗ってあったので

ベンジンで落として、PTFEパウダーを塗布しておきます。

事前に外寄せで入っている鍵盤鉛を抜いておき

その状態でBW基準の鍵盤鉛調整を行います。

BW基準で鍵盤鉛調整をした状態です。

上2鍵が低音側、下2鍵が中音側です。

タッチを軽くする方向の作業なので

必要に応じて外寄せで入っていた鍵盤鉛は事前に抜いて

内側(バランスピン側)に寄せて鍵盤鉛を配置しています。

隣合う鍵盤で鉛の配置や数が極端に違わないようにするとタッチ感が揃います。

例えば今回の場合BWは43gまでしか下げられませんが

鍵盤鉛を内側に配置することで慣性モーメントを小さく出来るので

その分タッチを軽くすることが出来ます。

これもスポーツ自転車に乗る方であれば実体験として分かると思いますが

自転車の走りを軽くしようとした場合

フレームやハンドル、サドル等を軽量なものに換えるよりも

タイヤを軽量なものに交換すると、体感出来るくらい走りが軽くなります。

これはタイヤが回転するパーツの最も外側にあるからです。

支点はハブ軸で、途中スポークを介してリムがあり、

チューブがあって、最も外側にあるのがタイヤです。

慣性モーメントは質量×支点からの距離の二乗で効いてきますから

自転車の走りを軽くしたいのならば

支点から最も遠くにあるタイヤ、チューブ、リムを

今より軽いものにするのが効果的です。

これを「鍵盤鉛とバランスピン」「ハンマーとシャンクセンター」の関係で考えてみると...

そして本日、作業を終えたアクションを納品してきました。

事前整調を終えたアクションをセットして

音を出した瞬間「軽っ!」というのが第一印象。

元々のBW50g近いタッチ感を指先が覚えているので

今回BWは43gまでしか下げられなかった訳ですが

大分楽に弾く事が出来ます。

BWが下げられない分、慣性モーメントを下げているのが

地味に効いてきている印象です。

お客様に試弾して頂き、無事にOKを貰って作業完了です。

グランドピアノの重たいタッチ、標準的なタッチに調整します。

作業のご依頼、お問い合わせは

Eメール info@piano-tokyo.jp までお気軽にどうぞ。

渡辺ピアノ調律事務所

〒154-0016 東京都世田谷区弦巻1-20-14

E-mail info@piano-tokyo.jp

url http://www.piano-tokyo.jp/

weblog https://www.piano-tokyo.jp/blog/

2019年4月11日

|

カテゴリー:タッチウエイト調整

ザウター(SAUTER)UP114Premiereの修理

ザウター(SAUTER)のアップライトピアノ、

114 Premiereのアクションをお預かりしての修理。

・同じ音を続けて弾くと1度目は音が出るが2度目以降鳴らない

(鍵盤が下がったままになる事もある)

・タッチが重い

アクションを調べると

多くのフレンジがスティックを起こしていますので

センターピンの全交換が必要な状態。

ダンパーレバークロスのスプーンと接する部分に穴があいてしまい

スプーンの動きに支障が出ているのでレバークロスの貼り替えが必要。

タッチが重いのは主にスティックの影響ですが

バットスプリングの圧が少し強めなのと

ダンパーレバースプリングの圧がかなり強めで

ダンパーペダルを踏まずに弾いたときと踏んで弾いた時との差がありすぎるので

スプリング圧を適正にしてやると弾きやすくなりそうです。

スティックは湿度が高過ぎる環境下にあると起こりやすいです。

「スティック」とはアクションの可動部の動きが悪い状態を言います。

このピアノの場合はアクションのフレンジでスティックを起こしていますが

フレンジだけでなく、鍵盤の前後ブッシングクロスでも起こり

こちらは通例キースティックと呼ばれています。

このピアノの場合は1F設置なので慢性的に湿度が高いことに加え

梅雨時でもお構いなしに窓開けをしていたりした為スティックが酷くなっています。

ピアノは適湿の下でないと次第に正常に動作しなくなりますので

湿度計の数値を確認しながら除湿器と加湿器を使って湿度管理すると

スティックを起こすことなくお使い頂けます。

このザウターピアノは前オーナーから譲り受けたもので

前オーナー宅の環境もあまり良くなかった模様です。

バットフレンジのセンターピン88ヶ所を交換し

フレンジを適正トルクに調整します。

交換前のフレンジは最大で9gから10gもありました。

同時にバットスプリング圧をほんの少しだけ下げておきます。

バットスキンの黒鉛を落としPTFEパウダーで潤滑しておきます。

バットの形は綺麗なのでバット加工は必要ありません。

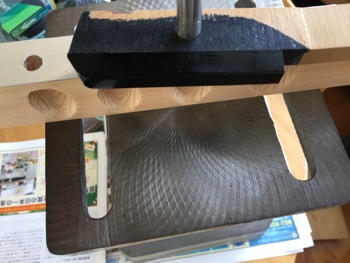

センターピン交換後にハンマーをまとめてクランプにセットして

ファイリングを済ませます。

ウイペン88ヶ所とジャック88ヶ所のセンターピンも交換です。

ダンパースプーンの頭にスラッジが溜まりザラザラになっていて

それがダンパーレバークロスを削ってクロスに穴を開けるので

スプーンの頭をツルツルに磨きなおして潤滑しておきます。

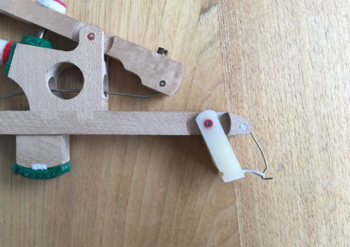

ジャックは50mmの超ショートジャックです。

ヒールクロスのキャプスタンとの接点が潰れへこんでいるので

ベンジンで清掃してから

vs profelt treatmentを塗布して一日置いて膨らませます。

すり減っているのでなければ意外と復活します。

そのあとPTFEパウダーを施工しておきます。

各アッセンブリーはセンターレールに戻したら

間隔、走りなどを再調整します。

ダンパーレバークロスに穴があいてしまい

ダンパースプーンの動きに影響が出ていました。

しばらくピアノを使わない期間があって

その後使いはじめたピアノで時々みられる症状です。

スプーンとレバークロスは滑りながらの動きになるので

レバークロス表面はフラットでないとスムーズな動きが出来ません。

新しいダンパーレバークロスを準備して貼り替えます。

貼り替えたクロスには潤滑と雑音対策としてPTFEパウダーを施工します。

ダンパーの作業では強過ぎるレバースプリング圧も少し下げておきます。

アクションの修理が終わり、お客様の元へ納品と調整。

重たいタッチも改善して、続けて同じ音を弾こうとした時に

鍵盤が下がったままになり音が出ない症状も改善されました。

「働き」をあと少しだけ出したい状態でしたので僅かに働きを大きくし

タッチウエイトは軽快だけど

指先はしっかり満足が得られる弾き心地に調整しました。

今後は湿度管理をして頂けるようなので

スティックが再発することは無いと思います。

作業のご依頼、ご相談などお問い合わせは

Eメール info@piano-tokyo.jp までお気軽にどうぞ。

渡辺ピアノ調律事務所

〒154-0016 東京都世田谷区弦巻1-20-14

E-mail info@piano-tokyo.jp

url http://www.piano-tokyo.jp/

weblog https://www.piano-tokyo.jp/blog/

2019年3月20日

|

カテゴリー:ピアノ修理

カワイKG-3Nのタッチウエイトマネジメント

Eメールでタッチウエイトマネジメント作業をご依頼頂きました。

ピアノはカワイのグランドピアノ KG-3Nです。

本日無事に仕上ったアクションを納品しました。

お客様の感想は

「全然違いますね、助かります!」

との事でとても喜んで頂きました。

以下作業の詳細です。

お客様曰く購入店の調律師さんに鍵盤が重いことを訴えたが

「カワイはこういうものです」と言って取り合ってもらえなかったという事です。

実際にお伺いして弾かせてもらうと

確かにタッチはかなり重量級でした。

さっそくアクションをお預かりして

「中村式タッチウエイトマネジメント」で標準的なタッチになるよう調整します。

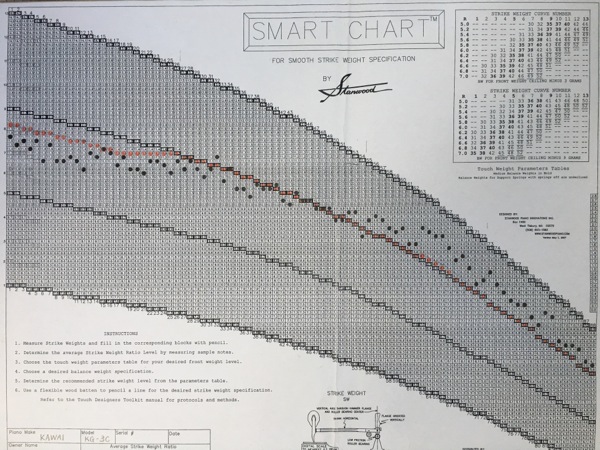

オリジナルのHSWスマートチャート。

低音は指標7.5から指標9の間でばらついていて

中・高音と比べると全体に軽めです。

中音からぐっと重くなり

中音から高音まで指標9から指標10の間でバラツキがあります。

例えば低音と中音の境目はHSWが0.7gも違うので

当然タッチも音色も繋がりません。

全体を見渡して、指標9でなめらかに揃える事にします。

2g重りによるSRは

低音6.75、中音6.75、高音6.5 でした。

6mm治具によるARは

低音が6、中音が5.75、高音が5.66 でした。

ハンマーシャンクフレンジとウイペンフレンジはトルクが大きく

重いところで6gから7g程度あります。

K社のプラスチックフレンジはスティック処理が欠かせません。

オリジナルのサンプル音のデータを採集し平衡等式を作成します。

BWは50g前後とかなり重め。

FWはシーリング値マイナス3gよりもさらに小さいものや

シーリング値マイナス3g程度のもの、

シーリング値を超えている鍵盤など混在しています。

KRは0.5から0.51。

HSWはスマートチャートを作成した通り

低音が指標7.5から指標9で88鍵全体で見ると軽め

中音と高音が重めで、指標9から指標10。

SRは6.1から6.4で高め。

作業の方向性としては

BWが50g前後とかなり重いので

BWは標準的な重さ38gを目標に設定。

FWはシーリング値を超えない範囲とする。

HSWは指標9でなめらかに揃える。

SRが高めなので2段階下げる

実際に弾いている時の重さは

慣性モーメントの影響が大きいので

最後に行う鍵盤鉛調整で鍵盤鉛を内側に移して

鍵盤が動きやすい配置にする。

以上のような見立てになりました。

オリジナルのC4(40Key)の平衡等式を使って作業をシミュレーションします。

HSWは指標9で揃えることにしましたが

C4はもともと指標9なのでこのまま変更なしです。

パンチングの半カットでSRを0.4下げると仮定し

HSWが10.5gなのでBWは4g軽くなります。

ヒールへのシムの挿入でSRを0.4下げて

BWがさらに4g軽くなります。

最後にBW基準の鍵盤鉛調整行いBWを38gにすると

FWはシーリング値マイナス1.8gになりました。

なんとか弾けるピアノにはなりそうです。

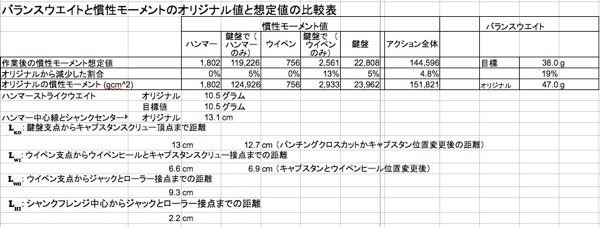

C4(40Key)の鍵盤鉛の配置をシミュレーションします。

この鍵盤に限って言えば、FWはシーリング値マイナス2.8gで

FWに限って言えばとりわけ悪い数値でもありません。

それでも実際に弾いてみて鍵盤が重く感じるのは

BWが大きすぎる事、レシオが高過ぎること、

慣性モーメントが大きい事などが影響しているからだと思われます。

試行錯誤した後、C行の効率的作業を採用します。

もともと入っている外側の大鉛を抜いて

内側に14mmと10mmの鉛を追加する事で

BW38g、FWシーリング値マイナス、

そして慣性モーメントを小さくする事が出来ます。

軽くしたいだけならばもっと鉛を内側に寄せた配置も可能ですが

それが弾きやすいタッチかというと、そうとは限りません。

そこでCoGの数値も気にしながら配置したところ

最終的にCoGが0.428になる位置に決まりました。

最終的にBWがオリジナルから19パーセント減、

慣性モーメントは4.8パーセント減という結果になりました。

HSWの調整後。

赤が調整後、黒がオリジナルです。

指標9でなめらかに揃えました。

低音は中音と高音に比べ0.2g軽いので

BW基準の鍵盤鉛調整をする時に

低音を僅かに重めにする事で中・高音とのバランスをとるようにします。

HSWの調整と平行して、スティック処理(センターピン交換、トルク調整)、

ローラーのブラシ掛け(黒鉛を除去)、

そしてテールに溝がまったく入っていなかったのでスカッチを入れました。

ウイペンはプラ製のウイペンフレンジがスティック気味でしたので

センターピン交換をし、同時にシムの挿入を済ませ、

サポートトップがザラザラだったのでなめして

レペティションスプリングの頭が当たる部分も磨き直し、

ヒールクロスの汚れをベンジンで落としテフロンを施工しておきました。

オリジナルの次高音の鍵盤鉛です。

支点の前後に鉛を入れてあるので

慣性モーメントが大きくなりタッチが重くなってしまっています。

次高音の数鍵だけ、何故か前後に鉛が入れてありました。

前後とも抜いて、手前だけに入れます。

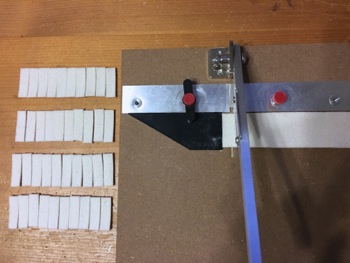

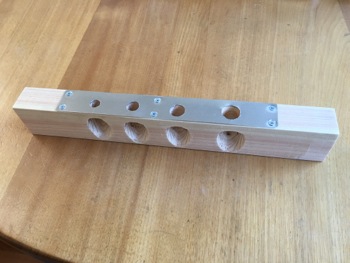

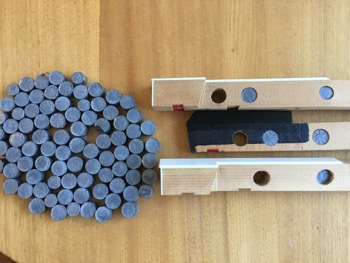

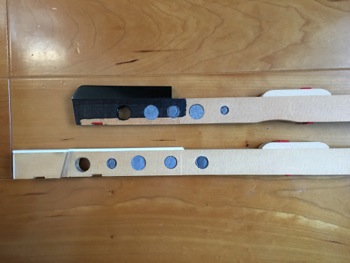

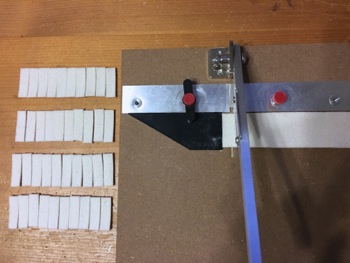

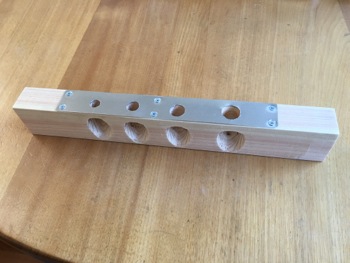

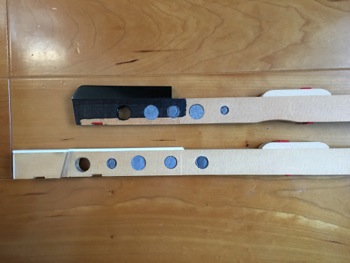

某Sさんに見せてもらったものを参考に

鍵盤鉛を抜く際に使う治具を作ってみました。

外側に入っている鉛はタッチを重くするので

事前に全て抜いてしまいます。

今回作った治具が活躍してくれて作業はサクサク進みます。

一番外側の鉛を抜いた状態で

BW基準の鍵盤鉛調整を行い

新たに鉛を入れる位置を決めていきます。

事前にヒールへのシムの挿入と

パンチングの半カットも済ませてあります。

シミュレーションに沿って入れていきますが

この時気をつけたいのは

隣同士の鍵盤で鉛の配置は同じ傾向で入れるという点です。

同じBW、同じようなFWになるにしても

隣の鍵盤と鉛の配置が極端に違うとタッチが揃わなくなるので

そのあたりも考慮して位置決めをします。

一番外側の鉛を抜いて

内側に寄せて鍵盤鉛を入れ直しました。

鍵盤が動きやすくなるので

トリルや連打、速いパッセージなどが

だいぶ弾きやすくなります。

グランドピアノの重たいタッチ、標準的なタッチに調整します。

作業のご依頼、お問い合わせは

Eメール info@piano-tokyo.jp までお気軽にどうぞ。

渡辺ピアノ調律事務所

〒154-0016 東京都世田谷区弦巻1-20-14

E-mail info@piano-tokyo.jp

url http://www.piano-tokyo.jp/

weblog https://www.piano-tokyo.jp/blog/

2019年1月27日

|

カテゴリー:タッチウエイト調整

カワイKG-6Cのタッチウエイトマネジメント

非常にタッチの重いカワイのグランドピアノ

KG-6Cのアクションをお預かりして

「タッチウエイトマネジメント」作業を行いました。

昭和49年納品のピアノで、お客様曰く

「少しでも軽くしたいに尽きる...」との事です。

先日無事納品と調整を行い、お客様に弾いてみて頂いた感想は

「良い感じです!結構変わるもんですね」と喜んで頂きました。

今回行った作業を以下の通りです。

BWは軽い鍵盤でも46.5g、

重い鍵盤ではBW55gもあって、とても弾ける重さではありません。

Fは10.5から20。

SRは低音7.5、中音7.75、高音7.5でかなり高め。

ARは低音6.6、中音と高音が6.1。

マジックラインは許容範囲でした。

ウイペンフレンジはプラ製で若干スティックぎみです。

その他フレンジは木製で、

お客様がある程度湿度管理されているようなのでスティックはありません。

ウイペンにはアシストスプリングが付いていて

低音から次高音までは強力にスプリングが効かせてあり

最高音部はスプリングをまったく効かせていないセッティングになっています。

鍵盤鉛は9mmの鉛が低音で1個から4個手前側に入っていて

中音は鉛が入っていなかったり、

アップライトのようにバランス部の後ろ側に1個から2個、

高音も後ろ側に2個から3個の鉛が入っています。

この鍵盤鉛の配置ではどうにもタッチが重くなってしまいます。

レシオが高いので、あがき10.0mmで

打弦距離が49mmにしてあるのですが

それでもまだ働きが大き過ぎる状態です。

ここから中村式タッチウエイトマネジメントを利用して

とてつもなく鍵盤の重い状態を 標準的な重さBW38gになるよう調整していきます。

オリジナル状態のHSW。

低音は重く指標9から指標10.5付近でバラツキが大きく

中音から高音は指標7から指標9でバラツキあり。

HSW調整後(赤)。

HSW調整後(赤)。

指標9でバラツキの無いよう揃えました。

ウイペンにはアシストスプリングが付いています。

アシストスプリングはこのまま生かす方向で調整も出来ますし

取り外してしまう選択もあります。

せっかく付いている部品なので生かすのもアリですが

今回は取り外す事にしました。

理由は弾いていてスプリングのバネ感がタッチに感じられ

タッチにダイレクト感が無くなってしまうので

スッキリしたタッチにする為に取り外す事にしました。

アシストスプリングを全て取外しました。

ウイペン周りではその他に

フレンジがプラ製でスティックぎみとなっているので

全てトルク調整しました。

サポートトップの黒鉛のザラツキをなめして

潤滑の為に塗られたヒールクロスの黒鉛もベンジンで落とし

代わりにPTFEパウダーを施工しておきました。

ウイペンを外したついでに ヒールにシムを挿入しSRを一段階下げておきます。

鍵盤底部に接着剤をつけてから

バックチェックに重りをかけて後方加重で乾くのを待ちます。

乾いてからパンチングを半カットしSRをもう一段階下げます。

上から一段目、二段目が低音で9mmの鉛が2個。

三段目から五段目までが中音で、

鉛が入っていなかったり、アップライトのように後ろ側に入っています。

六段目、七段目は高音で、やはり後ろ側に鉛が入っています。

サイズはいずれも9mmで、FWが小さいかマイナスなので

BWは非常に大きくなっています。

低音の一番外側の鉛と 中音と高音の後ろ側の鉛は全部必要ないので抜いてしまいます。

不要な鍵盤鉛を全て抜き出しました。

写真を省略しますが、この他に Fを下げるための作業を各部に行っています。

HSWを揃え、SRを2段階下げて、必要のない鍵盤鉛を抜いてから

新たな鍵盤鉛の位置をBW基準で決めていきます。 BWは標準的な重さ38gです。

位置決めしたところに穴開けしていきます。

新しい鍵盤鉛の配置です。

タッチを軽くする方向の作業なので

鍵盤鉛を内側に寄せて入れ、動的重さも軽くなるようにしています。

SRを2段階下げてから配置しているので 最小限の鍵盤鉛で済みます。

レシオが下がったので

49mmだった打弦距離は46mmにして、あがき10.0mmで

ちょうど良い働きが出るようになりました。

渡辺ピアノ調律事務所

〒154-0016 東京都世田谷区弦巻1-20-14

E-mail info@piano-tokyo.jp

url http://www.piano-tokyo.jp/

weblog https://www.piano-tokyo.jp/blog/

2018年10月28日

|

カテゴリー:タッチウエイト調整

« 前へ

次へ »

渡辺ピアノ調律事務所

渡辺ピアノ調律事務所