カワイUS-5Xの修理・調整

カワイのアップライトピアノ、US-5Xの修理と調整をしました。

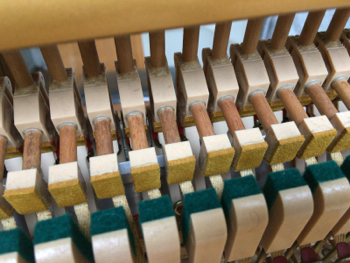

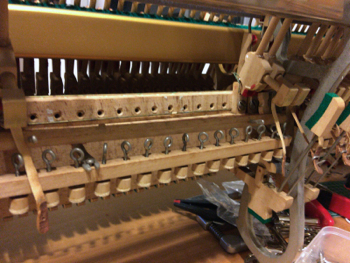

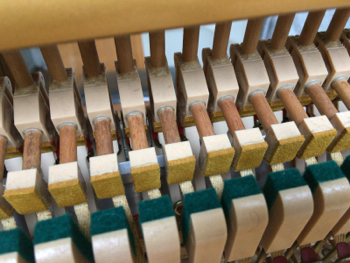

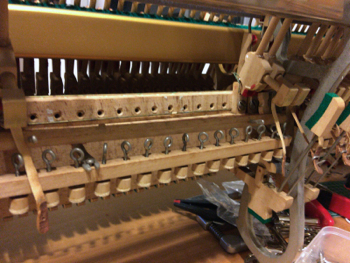

カワイのいわゆるプラスチックアクションで

遠目で見ると木のように見えますが

ベージュのプラスチック(ABS樹脂)がアクションパーツに使われてます。

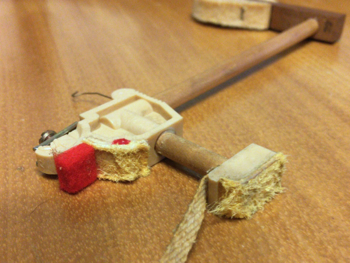

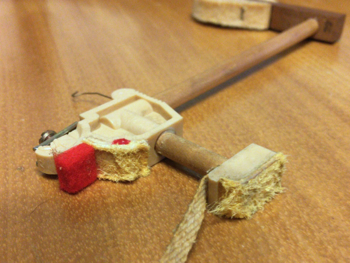

長年の湿気を吸わせたことにより酷いスティックをおこして

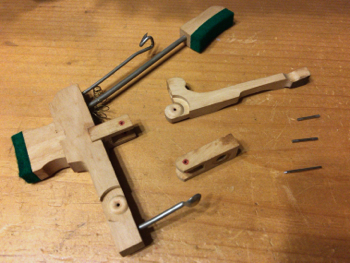

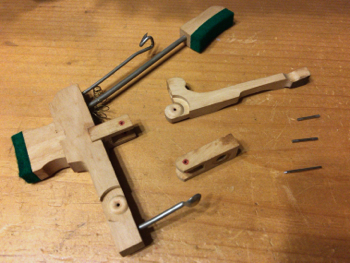

ハンマーは写真のようにハンマーレールまで戻ってきません。

ハンマーウッドにはカビもみられます。

当然、鍵盤はずっしりと重く

思う様にコントロール出来ない状態です。

カワイのプラスチック製のフレンジのスティックは

ブッシングクロスに湿気を溜め込んでしまうのが

主な原因と言われていますが

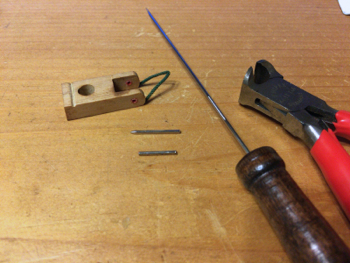

リーマーを通した時の感触では

ブッシングクロスそのものの質もどうもイマイチに感じます。

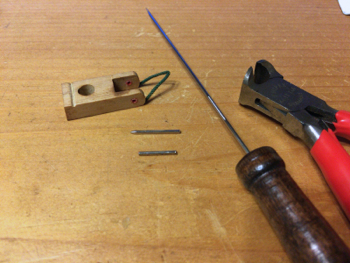

また、カワイのセンターピンが真鍮そのままで

表面処理されていないピンであることも

センターピンの劣化を早めていると思います。

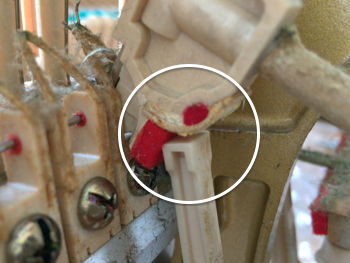

肌色のようなベージュのような

プラスチックアクションが採用されたカワイでは

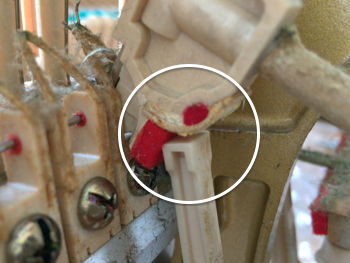

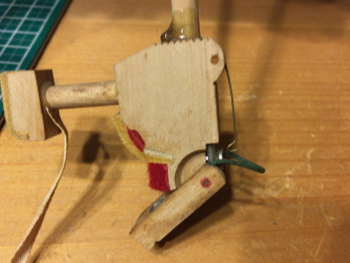

バットスキンとキャッチャースキンに

品質の悪い合皮が使われていて(本来は鹿革バックスキン)

合皮のスキンがボロボロに削れ

写真のようにキャッチャー周りや

バックチェッククロスにゴミのように堆積します。

当然バットスキンとキャッチャースキンの表面は

滑らかでは無い状態となってしまいます。

バットスキンもキャッチャースキンもボロボロに...

肌色プラスチックアクション時代のカワイのアップライトでは

写真の丸で囲ったところ

バットまわりに問題が多いと思います。

カワイのタッチがどうもスッキリしない事の原因の一端は

この部分にありそうです。(ここだけではありませんが)

- バットスキンの品質の悪さ

- バット形状の悪さ

- ジャック奥側角の面取り不足

まずは前述の合皮スキンの品質の悪さ。

バットスキンはその下にあるジャックの頭で

鍵盤を下ろしていくとともに突き上げられ

鍵盤を戻していく際は、ジャックの頭のが

バットスキンと常に接しながら元の位置へと戻ります。

バットスキンはジャックの通り道で

脱進時以外はジャックの頭とバットスキンは常に触れています。

一定以上の品質の本革のスキンが使われているバットでは

ジャックは滑らかにバットスキン上を移動出来ます。

このタイプのカワイのバットスキンの場合

例えるならば、ゴルフ場で草ボーボーのラフで

ゴルフボールを転がすような状態で

転がり抵抗が大きく効率が悪いです。

ゴルフボールをスムーズに転がすには

グリーン上のように綺麗に整えられた芝でなければなりません。

今回は合皮のスキンから本革のスキンに交換します。

バットスキンの品質の悪さとともに好ましくないのが

バットの形状です。

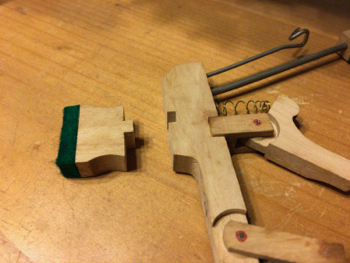

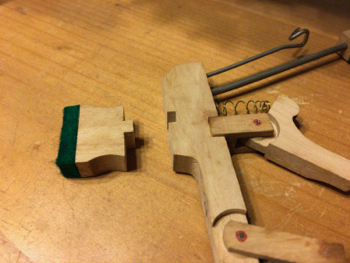

写真のようにバットの形が悪く

ジャックの動作に影響が出てしまいます。

今回はバットスキン交換と同時に

グランフィールの「ハンマーバット加工」を応用して

バットの形(アール)を変更します。

これによりジャックの抜けと戻りがよくなる筈。

一つ前の写真の丸で囲んだところで

もう一つ問題があります。

ジャック先端の奥側に面取りが足りません。

ほんの少し面取りしてやると

ジャックの戻りは良くなり

バットスキンの寿命も伸びるようになるかと。

この部分はジャックのセンターピン交換と同時に

面取り加工する事にします。

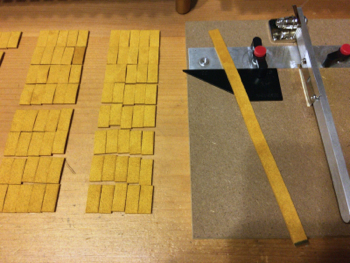

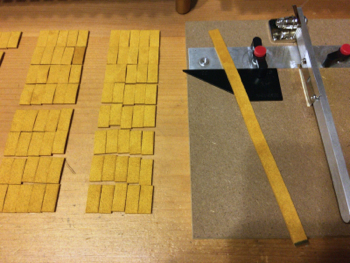

新しいバットスキンとキャッチャースキンを用意します。

バットにはレンナーのスキンを使い

キャッチャーにはシャフのスキンを使います。

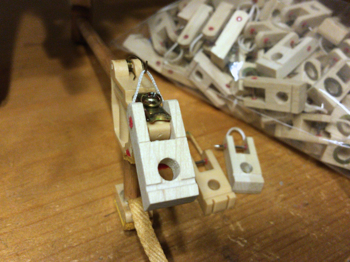

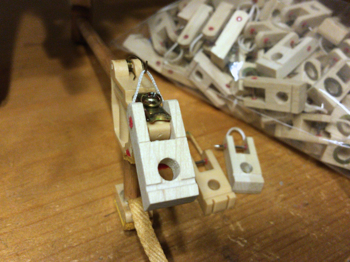

スティック修理という事で

全てのセンターピンを交換しますが

ウィペンフレンジはこの機会に

木製のフレンジに交換します。

これでプラスチックフレンジの時よりは

スティックを起こし難くなると思います。

バットフレンジも木製フレンジに交換します。

バットフレンジは他のフレンジと比べ

特にタッチ感に影響してくるので

木製フレンジに交換し、トルクゲージで

適正トルクに調整してやると

プラスチックフレンジの時よりタッチは良くなるのと

スティック防止にもなります。

スキンの交換やフレンジの交換が終わりました。

このアクションの場合の作業内容は

- バットスキン交換(合皮から本革に)

- キャッチャースキン交換(合皮から本革に)

- バット形状の加工

- ジャック先端奥側の面取り

- バットフレンジ交換(プラスチックから木製に)

- ウィペンフレンジ交換(プラスチックから木製に)

- バットセンターピン全交換(トルクゲージでトルク調整、潤滑)

- ジャックセンターピン全交換(トルクゲージでトルク調整、潤滑)

- ウィペンセンターピン全交換(トルクゲージでトルク調整、潤滑)

- ダンパーセンターピン全交換(トルクゲージでトルク調整、潤滑)

- バットスプリング圧、再調整

- ダンパーレバースプリング圧、再調整と潤滑

- ダンパースプーン磨き直しと潤滑

- ダンパーロッドの磨き直し

- ハンマーへの針の下入れ(主に中音セクション)とファイリング

- 84key(G#)から88key(C)までのハンマーにクリアトーン施工

- 全体クリーニング

のような内容になりました。

ダンパーレバースプリングの圧は少し弱めてあります。

カワイのアップライトではよくみられますが

スプリング圧が強く、ダンパーペダルを踏まずに弾いている時と

ペダルを踏んで弾いた時とで、鍵盤の重さの差が大きい事があり

それを解消する目的です。

仕上がったアクションは納品して調整します。

バットスキンの交換とバットの加工をしている場合、

整調が大分変化するので、もう一度全体整調を行います。

スティック対策でダンプチェイサーも取付けました。

梅雨の走りの時期ですので、今すぐ運用したいところですが

今回は取付けのみで、導入は冬にします。

理由はリンク先の通りです↓

ダンプチェイサーを初めて導入する際の注意点

調整作業を終えたピアノを弾いてみたところ

概ね想像通りのスムーズなタッチのピアノになりました。

具体的には、アップライトでありながら

段階的に音量の変化が付けやすくなっています。

状態の良いスキンになった事やバットの加工等

じわじわと効いているようです。

お客様の反応は、

「音がハッキリしました。嬉しいです!」との事。

弾き手の立場では、耳に届く音とタッチは独立したものでなく

双方トータルの感触がタッチ感や響きとして捉えられる事も多いので

スッキリしたタッチは、音の良さと捉える事も納得です。

実際には音色も確かに変化していますが。

あと、これは顧客から特に不満も要望も出ていないので

今のところはそのままですが

私がこのカワイを弾いた感覚では

バランスウェイト40gで確かに弾きやすいのですが

もう少し手応えが欲しい欲求にかられます。

お客様にもう少し弾きこんで頂いて

もし、そのような要望が出て来たら

鍵盤のバランスピンから等間隔に

前後に鍵盤鉛を追加してやり、慣性モーメントを増やしてやると

もう少し高級感のあるタッチになりそうです。

今回の作業で感じたのは

フリクションって重要だなぁ...です。

カワイUS-5Xの修理・調整@東京都西多摩郡

渡辺ピアノ調律事務所

〒154-0016 東京都世田谷区弦巻1-20-14

E-mail info@piano-tokyo.jp

url http://www.piano-tokyo.jp/

weblog https://www.piano-tokyo.jp/blog/

2016年5月16日

|

カテゴリー:ピアノ調律, ピアノ修理

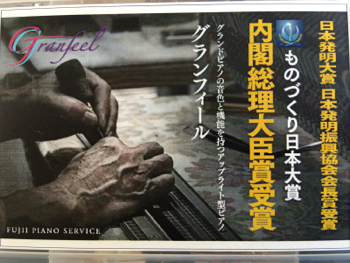

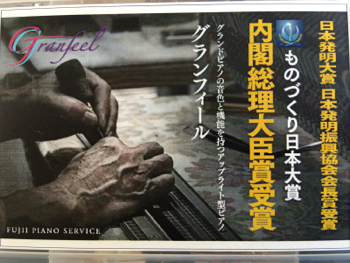

グランフィールの取付け(ヤマハU1M)

ヤマハU1Mにグランフィールを取付け。

グランドピアノと同じ様に

レペティションスプリングが追加され

トリル、連打、ダイナミックレンジ、タッチ感など

アップライトピアノでありながら

グランドピアノ並の性能を実現します。

ショット&ドロップスプリングも追加されました。

グランドピアノのドロップスクリューの役割と

グランドピアノ特有の高次倍音を再現します。

この他に、バット形状を理想的な形にするための

「ハンマーバット加工」もグランフィールでは必須となっています。

納品と調整が終わり、お客様に試弾して頂きました。

「弾きやすいです!鍵盤が指に吸い付いてきます」と

とても満足頂いた様子。

今回、事前に機能的な説明はしていませんでしたが

グランドのタッチになっている事がすぐに体感出来るくらいに

性能が向上している事が分かります。

こちらはアップライトピアノではなく

夜用の電子ピアノ。

ハイブリッドピアノというやつで

アクションが搭載されたもの。

ピアノ本体に消音ユニットなどを取付けて

ピアノの性能を落とすよりは

ピアノとは別に電子ピアノを用意するのが賢い選択。

ただ、このタイプは一部の消音ユニットと同じく

突然大きな音が出るというバグがあります。

オーナーさんも、このバグが嫌で使っていないとの事でした。

夜用電子ピアノはアクションが入っていない

安いエントリーモデルで十分だと思います。

グランフィールの取付け(ヤマハU1M)@東京都板橋区

「グランフィール」については

以下のページに詳細を掲載しております↓

http://www.piano-tokyo.jp/granfeel.html

渡辺ピアノ調律事務所

〒154-0016 東京都世田谷区弦巻1-20-14

E-mail info@piano-tokyo.jp

url http://www.piano-tokyo.jp/

weblog https://www.piano-tokyo.jp/blog/

2016年5月12日

|

カテゴリー:グランフィール

グランフィールの取付け(ヤマハU1D)

昭和38年納品のヤマハ U1D にグランフィールを取付け

アップライトをグランドピアノ化しました。

ベルリンからメールでお問い合わせ頂き

日本に一時帰国する際に

グランフィールを取付けて欲しいとのことで取付けました。

ベルリン在住のピアニストさんで

ドイツではアンティークグランドとチェンバロをご使用との事。

初回訪問時に調律と粗整調などを済ませ

ピアノ全体の状態を把握したら

アクションをピアノから取外し一時お預かりして

グランフィールパーツを取付けます。

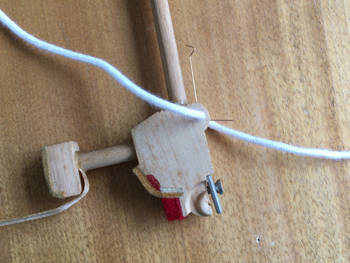

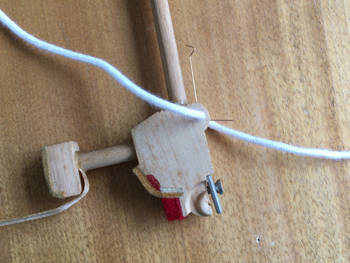

ショット&ドロップスプリングを取付け。

グランドピアノのドロップスクリューに相当します。

また離弦を加速させる効果もあり

これにより倍音豊かなグランドの響きが得られます。

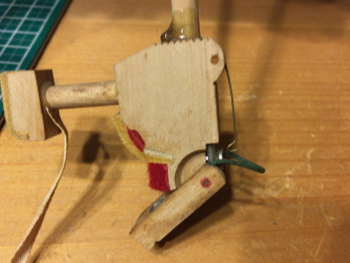

ジャックの手前にレペティションスプリングを追加。

グランドピアノにはあるのに、アップライトには無かったパーツです。

これによりトリルや連打性が格段に向上するとともに

グランドピアノ特有のタッチ感を得ることが可能になります。

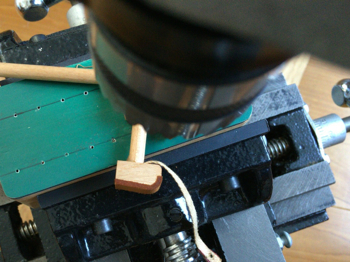

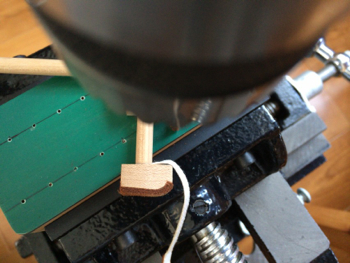

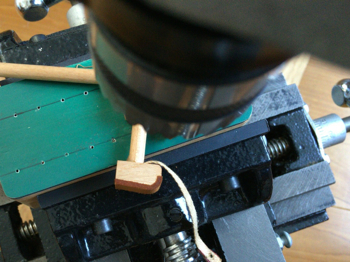

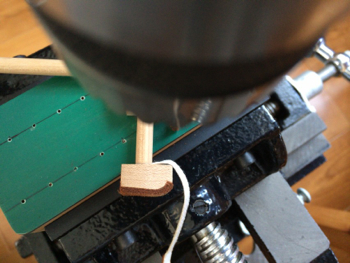

ハンマーバット加工。

ジャックの抜けと戻りが素早くなります。

またこの加工によって、バットスキンの寿命も伸びると思われます。

U1Dのジャックは、奥側が面取りされていませんでしたので

面取りをしておきました。

ほんの少し面取りしてあるだけで

ジャックの戻りはスムーズになります。

ハンマーは針を下入れしてから

(主に16keyから30key)

シューシャインでファイリング。

1keyから6keyまでと66keyから88keyまでは鳴りが不足していたので

クリアトーンを施工してあります。

グランフィールパーツの取付け、調整が済んだら

アクションを納品させて頂き、グランド整調を行います。

納品時は、既にお客様はベルリンに帰国してしまいましたので

お客様の知り合いのピアニストさんに立ち会って頂きました。

お知り合いさんも、このピアノの元の状態を知っていますので

「すごーい!」とその変わり様に大変驚いてました。

少し離れたところで聞こえる響きは、グランドのそれになっています。

グランドのタッチとなったことで

追従性が良くなりましたので、とても弾きやすいご様子。

倍音が増え、音に奥行きを感じます。

これからは日本に帰国の際も

リハが捗るのではないでしょうか。

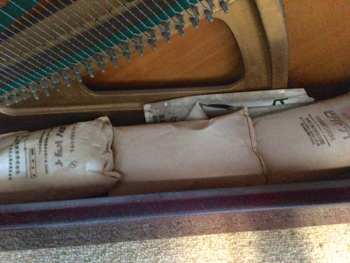

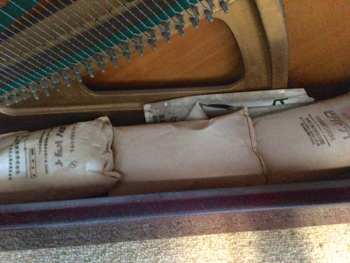

その他、ピアノの中には乾燥剤が詰め込んでありましたが

これはほぼ効果がありませんので廃棄します。

乾燥剤の代わりに、湿気対策としてダンプチェイサーを取付けました。

アップライトの場合、特に効果大です。

アップライトピアノに

グランドピアノのタッチと響きを実現する「グランフィール」

取付けた方々からは、喜びの声を頂戴しております。

渡辺ピアノ調律事務所

〒154-0016 東京都世田谷区弦巻1-20-14

E-mail info@piano-tokyo.jp

url http://www.piano-tokyo.jp/

weblog https://www.piano-tokyo.jp/blog/

2016年4月9日

|

カテゴリー:ピアノ調律, グランフィール

クニユキピアノの修理、調整

スティック修理やその他の部分の為に

クニユキピアノのアクションをお預かりして

センターピンなどを交換しました。

「スティック」というのは

アクションに300ヶ所近くある可動部、

人間で言う「関節」にあたる部分の

動きが悪く、正常に動作出来ない状態を言います。

アクションの他に鍵盤側でもスティックが起こります。

以前から修理をお勧めしてはいたのですが

スティック状態のまま騙し騙しお使いでした。

ここに来て、症状も酷くなりまともに弾く事が難しい状態となってきて

お客様も観念したのか、ようやく修理する運びとなりました。

長年、極端な湿気(梅雨から夏季)と乾燥(秋冬)を繰り返し

フレンジは重度のスティックでギリギリ動くか動かない状態。

各部の接着は剥がれ、金属部品の劣化などがあって

調律に伺う度に数カ所の修理を応急的に処置するのが

何年も続いていました。

バットフレンジのセンターピンを全て交換。ガチガチです。

フレンジ専用のトルクゲージを使い、最適なトルクにして

88ヶ所を均一なトルクに調整します。

バットフレンジのトルクは、タッチ感にダイレクトに影響してきますので

慎重に調整します。

ハンマーアッセンブリーではもう1ヶ所問題が。

バットスプリングが劣化して

写真のように垂れ下がり機能していません。

これまでも調律にお伺いする度に1本、2本折れていました。

軽く触ると折れてしまいます。

バットスプリングを88本全て交換しました。

ウィペンアッセンブリー(ジャック、ウィペン)のセンターピンと

ダンパーフレンジのセンターピンも全て交換し

適正トルクに調整します。

このピアノの場合、交換前に正常な動きをしているフレンジは

1ヶ所くらいしかありませんでした。

ジャックの頭の奥側は、いい感じに面取りされていました。

バットスキンの質もそんなに悪くないので

センターピンを交換すれば、ジャックはスムーズに戻る筈です。

ご予算のある方は、バット加工(グランフィールでお馴染みの作業)をすると

より素早くジャックが戻るようになります。

グランフィールを取付けなくても

バット加工だけでも一定の効果が期待出来ます。

オリジナルのセンターピン番手は

- バット #0 1/2

- ジャック #20

- ウィペン #20 1/2

- ダンパー #20 1/2

でした。

ウィペンでは、もう1ヶ所問題があって

ウィペンヒールの接着が切れて

これも毎回の調律に伺った際に

2ヶ所くらいポロッととれていたので

全て外して再接着しておきます。

軽く触れると簡単に取れてしまう状態でした。

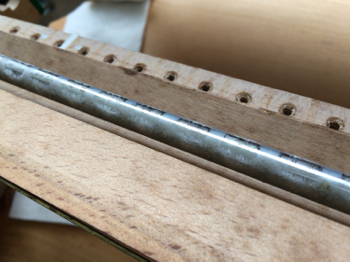

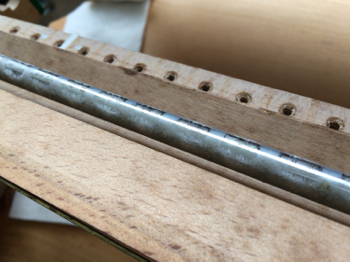

ダンパーロッドも汚れが堆積しザラザラになっていました。

このままの状態で使い続けると

ダンパーレバークロスが削られてすり減ってしまうのと

雑音の原因になります。

磨き直し、元の位置にセット。

拍子木も接着が切れてバラバラに。再接着します。

その他、

ハンマーは中音セクションに針入れ、

低音セクションと高音セクションにクリアトーン施工、

シューシャインにてファイリング。

センターピン交換後に潤滑剤塗布。

バットとそれ以外のセンターピンで潤滑剤を使い分けるようにしています。

ダンパースプーンの磨き直しと潤滑。

ダンパーレバースプリングの潤滑。

ジャック奥側の角を潤滑。

低音側に集中していたのは

バランスキーピンの錆。

特に錆の酷いバランスキーピンは交換して

残りは磨き直しました。そのあと潤滑処理。

バランスキーピンと鍵盤側バランスホールの状態が悪いと

良いタッチが得られません。

アクションをセットし調整を終え仕上がりました。

これまでが酷いスティック状態でしたので

フレンジがスムーズに動く様になって

タッチは軽快に、鳴りも良くなっています。

まったく効いていなかったバットスプリングの抵抗を

指先に感じる事が出来ます。

しかし

出来るだけ丁寧に修理、調整していますが

今回は思っているほどには良い状態になってくれません。

音にもタッチにも腰がありません。

原因は

後付けの消音ユニット...

消音バー(ストッパー)が邪魔をして

レットオフがかなり広い状態にしか出来ません。

もちろん消音バーの取付けを見直して

限界までレットオフを狭く出来るようにしてはいるのですが

コルグ(テクニクス)の場合

消音バーの回転軸の固定部分に遊びが出来てしまう構造なのと

消音バー自体のたわみの分も加わり、

さらにピアノ側の季節変化分も考慮した調整にすると

かなりレットオフを広げておかないとなりません。

消音ユニットは電子ピアノで代替えするようにして

ピアノに余計なものを取付けず

元の状態に戻せば、もっと良い音とタッチのピアノになりそうです。

スティック修理後に再発しないよう

ピアノ防湿器ダンプチェイサーを取付けました。

スティック修理のご依頼は非常に多いです。

ピアノは適湿、適温で管理して頂かないと

快適にご使用頂けなくなってしまいますので

湿度、室温、ある程度気にかけてくださいませ。

フレンジのトルクが適正でない状態のまま

どれだけ調整しても、良い状態にはなりません。

例えるなら、汚れ水垢、鉄粉だらけのまま

自動車にワックス、コーティング掛けしているような状態です。

下地を綺麗にした上で、ワックス、コーティングの効果が生きてくる訳ですから

まずは調整のベースとなる鍵盤からアクションまでを

理想的な状態にしておく事が

良いタッチと響きのピアノに仕上げるために必要不可欠です。

渡辺ピアノ調律事務所

〒154-0016 東京都世田谷区弦巻1-20-14

E-mail info@piano-tokyo.jp

url http://www.piano-tokyo.jp/

weblog https://www.piano-tokyo.jp/blog/

2016年4月3日

|

カテゴリー:ピアノ調律, ピアノ修理

グランフィールの取付け(EARL WINDSOR)

アップライトピアノに

グランドピアノのタッチと響きを再現可能な「グランフィール」を

EARL WINDSOR(フローラピアノ)W113に取付けました。

このピアノは以前、湿気にやられスティックぎみで

音の出難い鍵盤が散見されるピアノでしたので

以前こちらでセンターピンの全交換や

鍵盤の前後ブッシングクロス貼り替え等々を済ませてあり

アクションの動作は快調です。

2人のお子さんがご使用のピアノで

レッスンも進んでいくにつれ

次第にトリルや連打の出てくる曲を弾くようになり

普通のアップライトでは弾き難い場面が出てくるように...

という訳でグランフィールを取付ける事になりました。

夜用の電子ピアノをお持ちですので

施工期間はそちらで凌いで頂き、ご不便お掛けしますが

取付け後は快適な縦型グランドピアノになります。

ハンマーバット加工。

ジャックを素早く動作させる為に不可欠な作業です。

バットスキンはオリジナルのものが問題ないレベルですので

そのまま再利用します。

グランドピアノのドップスクリューに該当する部品を追加。

アップライトピアノなのにグランドピアノのような華のある響きを得られます。

ジャックの手前に新たに追加されたレペティションスプリング。

これまでアップライトピアノに足りなかった部品の一つです。

グランフィールパーツの取付け、加工、調整が済んだら

お客様の元にアクションを納品して調整作業を済ませると完成です。

これまで弾き難かった連打やトリルが弾きやすくなっています。

グランフィールは連打やトリルの弾きやすさも魅力ではありますが

某K氏も言うように、「音が途切れる事なくレガートが弾ける」

というのも重要なポイントです。

アップライトのダンパーはハンマーのストロークの

おおよそ1/2のあたりで効きはじめるようになっています。

そしてアップライトは

鍵盤を一度元の高さまで戻しきらないと原則次の打鍵が出来ません。

すると鍵盤を完全に元の位置に戻し切る前に止音されてしまうので

レガートを弾こうとした際、僅かに音が途切れるという事も起こります。

グランフィールでは、グランドピアノと同じ様に

鍵盤を戻しきる前に次の打鍵が可能になっていますので

レガートを弾く場合にも有利と言えます。

アップライトピアノをグランドピアノ化するという事は

様々な奏法においてそのメリットを享受出来るのです。

グランフィールの取付け(EARL WINDSOR)@東京都世田谷区

「グランフィール」については

以下のページに詳細を掲載しております↓

http://www.piano-tokyo.jp/granfeel.html

渡辺ピアノ調律事務所

〒154-0016 東京都世田谷区弦巻1-20-14

E-mail info@piano-tokyo.jp

url http://www.piano-tokyo.jp/

weblog https://www.piano-tokyo.jp/blog/

2016年3月1日

|

カテゴリー:グランフィール

« 前へ

次へ »

渡辺ピアノ調律事務所

渡辺ピアノ調律事務所