消音ユニットの取外し(ザウター114)

SAUTER(ザウター) UP114 Premiere の調律と消音ユニットの取外し。

暖かい木の音色と欧州ピアノならではの「鳴り」が魅力のザウターピアノですが

このザウターは腰の抜けたような響きとタッチでイマイチな状態です。

変なタッチと響きの原因は、後付けで取付けてある消音ユニット。

このメーカーの消音バー(ストッパー)は

ポン付けした場合、まず直線性は確保出来ません。

多くが低音と高音の消音バーは手前側に寄ってしまうので

やむを得ず低音と高音のレットオフを

異常に広くとって対処してるのをよく見かけます。

このユニットで消音バーの直線を確保するためには

ブラケットを削る等の加工が必要になりますが

ほとんどの場合、必要な加工をせずに

そのまま取付けてしまっているケースが多いです。

このザウターも同様な後付けがされていて

中音のレットオフは概ね8mmから10mm前後、

高音・低音セクションのレットオフは12mmほどと

ピアノの一般的なレットオフ寸法とは

大きくかけ離れてしまっていました。

このピアノは前オーナーから

現在のオーナーのもとに来たのですが

今のオーナーさんには消音ユニットは必要ないのに

消音ユニットが付いた状態で納入され

そのまま弾いていたとの事。

まったく消音ユニットは使わないそうなので

今回取り外し、調整を元に戻す事に。

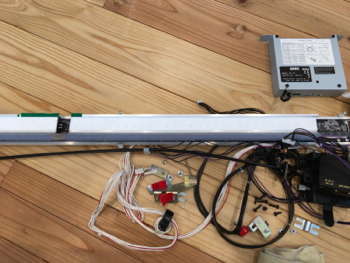

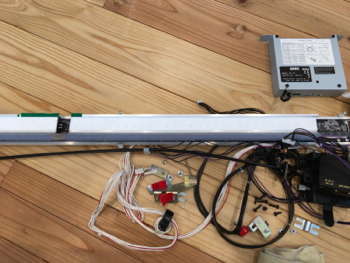

消音ユニットを取外しました。

取付けにはそこそこの時間が掛かりますが

取り外すのはあっという間です。

アコースティックピアノにはまったく必要の無い部品達が取り外され

ピアノ内はスッキリし、調整作業も効率良く出来るようになり

音とタッチは本来の性能を取り戻します。

消音ユニットは、ただ取り外せばOKという訳ではありません。

ユニットを取付ける時に、外した部品達があります。

「ダンパーストップレール」という長い棒状の部品と

それをアクションに取付けるネジ類達。

今回のお客様の場合は、ストップレールアッセンブリーを

全て保管していてくれましたので

アクションは元の状態に戻せます。

私がこれまで消音ユニットを付けた全てのピアノは

外した「ダンパーストップレール」をお客様にお渡しするか

失くしてしまいそうなお客様の場合には

底板の影響の無さそうなところに

取り外したストップレールを忍ばせてありますので

いつでも元のアコースティックピアノに戻せます。

消音ユニットを取付ける方(もしくはショップ)によっては

ダンパーストップレールを処分してしまうケースが少なくないようですが

ストップレールとネジ類は必ずお客様に渡して頂きたいものです。

アクションを元の状態に戻し整調作業を。

鍵盤周りの調整からはじめてアクション側もじっくりと。

問題の広過ぎるレットオフを

高音2mm、中音2.5mm、低音3mmに。

無事にザウターらしく繊細な音から

迫力のフォルテまで出せるようになりました。

お客様の懸念事項だった鍵盤の戻りの悪さも

ご確認頂き問題なしとのことで作業完了。

アクションに一部修理が必要なところが見つかり

この部分は後日アクションをお預かりして修理する事になりそうです。

切りのいいところまでやって6時間ほどの作業でした。

今回手を入れられなかったところは

また次回以降の定期調律で調整していきます。

ピアノは定期的なメンテナンスを継続する事で状態を維持出来ます。

渡辺ピアノ調律事務所

〒154-0016 東京都世田谷区弦巻1-20-14

E-mail info@piano-tokyo.jp

url http://www.piano-tokyo.jp/

weblog https://www.piano-tokyo.jp/blog/

2017年3月24日

|

カテゴリー:ピアノ調律, その他

グランフィールの取付け(ペトロフ P 131)

ペトロフ P 131 にグランフィールを取付け。

高さ120cmクラスのペトロフはわりと見かけますが

このピアノは130cmクラスの「ハイエスト・シリーズ」で

コンサート用アップライトに位置づけられるモデルです。

国産小型グランドに負けない音色を奏でます。

鍵盤の弾き心地もグランドピアノのような

奥行きの長いピアノを弾いているような感覚を得られます。

その理由は...

バランスピンの前後に鍵盤鉛を配置することで

慣性モーメントを大きくし

奥行きの長い大きなピアノを弾いているようなタッチにしてあります。

BWは42g程度で、このクラスのピアノでは普通の値ですが

数値以上にどっしりとした弾き心地となっています。

アクションはペトロフレンナーではなくフルレンナーです。

レペティションスプリングやドロップスプリングを取付け

ハンマーバット加工等を行い

グランフィールピアノとなるよう仕上げます。

納品調整後、お客様に感想をお伺いしたところ

「低音の響きが良くなった」とのこと。

ドロップスプリングが搭載されたことで

高次倍音が豊富に出るようになりましたので

華のある音の響きになっています。

グランフィールを取付ける前は

グランドのような弾き応えのある鍵盤だけど

何かが足りない印象のタッチでしたが

レペティションスプリングが取り付いたことで

上手く不足分が補え、反応の良い鍵盤となり

非常にコントロールしやすいタッチのピアノに生まれ変わりました。

「グランフィール」については

以下のページに詳細を掲載しております↓

http://www.piano-tokyo.jp/granfeel.html

渡辺ピアノ調律事務所

〒154-0016 東京都世田谷区弦巻1-20-14

E-mail info@piano-tokyo.jp

url http://www.piano-tokyo.jp/

weblog https://www.piano-tokyo.jp/blog/

2017年3月15日

|

カテゴリー:グランフィール

グランフィールのオプションパーツとして

既に後付けの「グランフィール」を導入している方や

グランフィールの取付けを検討中の方々に

より一層グランドに近いタッチと響きを得るためのパーツをご紹介します。

普通のアップライトピアノにグランフィールを後付けした場合

レペティションスプリングやドロップスプリングは新たに追加され

バットの形状も理想的な形に加工されますが

それだけではグランドピアノと違う部分が残ってしまいます。

グランドピアノと違う部分を出来る限り同じ仕様にすることで

限りなくグランドピアノに近いタッチと響きが得られるようになります。

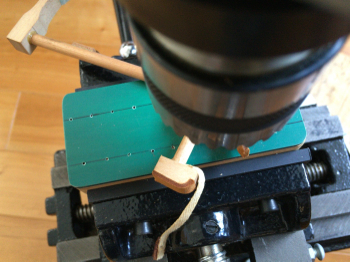

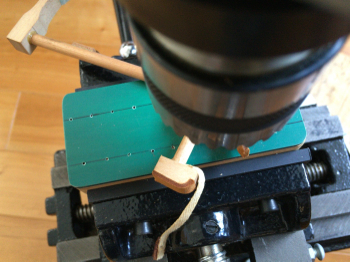

グランドピアノとグランフィールピアノ(後付けでは無いほう)の

バックストップ方式は、スカッチ(溝)の入った木部を

スキンの貼られたバックチェックで咥える仕様になってます。

グランドピアノならばハンマーのテールにスカッチが

グランフィールピアノならばキャッチャーにスカッチが入ってます。

(写真 : グランドのバックチェックとテール)

一方アップライトピアノのバックストップは

スキンの貼られたキャチャーを

クロスの貼られたバックチェックで咥えます。

単にグランフィールパーツを後付けしたアップライトピアノは

バックストップ方式がアップライト仕様のまま

グランドのタッチを再現することになってしまいます。

もちろんアップライト仕様のバックストップ方式でも

グランフィールは動作しますが

より理想的なタッチを得るには

グランドピアノと同じバックストップ方式にする必要があるのです。

キャッチャースキンは剥がして、キャッチャーにスカッチを入れ

バックチェックはグランド仕様のバックチェックに交換してやると

グランドピアノと同じバックストップ方式を実現可能です。

(或は既存のバックチェックにスキンを貼るといった方法もアリです)

これによりスッキリとした、めりはりのあるタッチが得られるようになります。

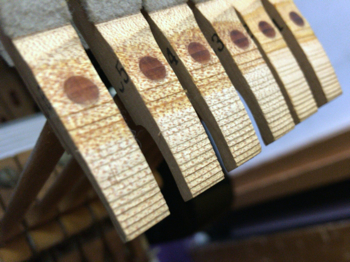

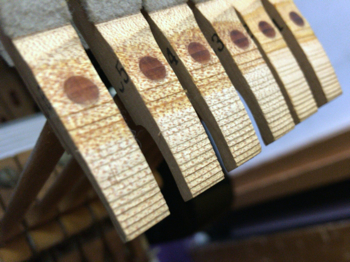

もうひとつアップライトとグランドで違うところが残っています。

鍵盤手前側底部で下りてきた鍵盤を受け止めている

「フロントパンチングクロス」です。

一般的なアップライトピアノのフロントパンチングには

柔らかく小ぶりのものが使われています。

一方グランドピアノのフロントパンチングクロスは

硬めでサイズもひとまわり大きめのものです。

故に理想的なグランドのタッチを実現したい場合

フロントパンチングクロスをアップライト仕様のものから

グランド仕様のものに交換しておきたいのです。

交換するにあたっては

最近は特にその効果が得られやすい

「ホワイトパンチングフェルト(コニカル)GP用」をオススメしています。

音の立ち上がりが速くなり、芯のある響きになってタッチもよくなります。

「グランドピアノ仕様のバックストップ方式」、

「ホワイトパンチングフェルト」、

グランフィールのタッチと響きを

より一層グランドピアノに近づけたい方々にオススメです。

「グランフィール」については

以下のページに詳細を掲載しております↓

http://www.piano-tokyo.jp/granfeel.html

渡辺ピアノ調律事務所

〒154-0016 東京都世田谷区弦巻1-20-14

E-mail info@piano-tokyo.jp

url http://www.piano-tokyo.jp/

weblog https://www.piano-tokyo.jp/blog/

2017年1月22日

|

カテゴリー:グランフィール

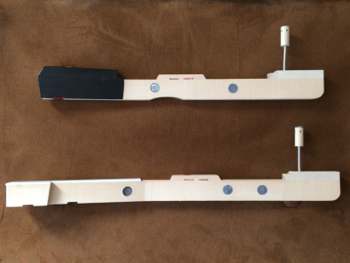

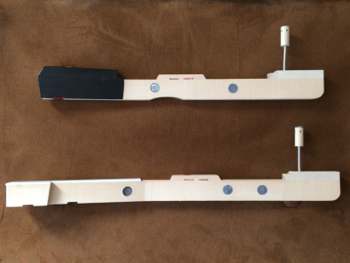

タッチレールの取付け(カワイRX-1G)

カワイのグランドピアノRX-1Gの鍵盤が重いとのことで

タッチレールを取付けました。

BWは44gとそこそこ重いです。

SRは5.8で、ARは6.0です。

既存の鍵盤押えをタッチレールと置き換えます。

タッチレールを取付け、スプリングキャップをまわして調整すれば

あっという間に作業完了です。

今回はBW39gに調整しました。

今回のように単にタッチレールを取付けるだけでも

BWは小さくなり鍵盤は軽くなりますが

ご希望の方には、タッチウエイトマネジメントとタッチレールを

ミックスした作業も提供させて頂いております。

タッチレールとタッチウエイトマネジメントを組み合わせることで

BWだけでなく慣性モーメントも小さくすることが出来ますので

より軽いタッチを体感頂けます。

ちなみにこのピアノには、ピアノマスクが搭載されています。

消音ユニットのようにピアノの性能に影響を与える事もなく

合理的なシステムです。

渡辺ピアノ調律事務所

〒154-0016 東京都世田谷区弦巻1-20-14

E-mail info@piano-tokyo.jp

url http://www.piano-tokyo.jp/

weblog https://www.piano-tokyo.jp/blog/

2017年1月8日

|

カテゴリー:タッチウエイト調整, タッチレール

グランフィールの取付け(ヤマハU3F 昭和46年納品)

昭和46年に納品されたヤマハU3Fにグランフィールを取付け。

いわゆる大人のピアノ(復活組)で、

納品当初は今回ご依頼くださいました奥様が弾いていて

その後子供さんが使い、再び奥様が使う事になりました。

こんなに長く活用頂いてU3Fも喜んでいる事でしょう。

グランフィールを取付けるにあたって

アクションをお預かりしてきましたが

湿度が適切でない環境(湿度が高い)に置いている為

フレンジは若干のスティック傾向です。

特に酷いフレンジはセンターピンを交換しトルク調整して

軽度のものは潤滑処理しておきました。

バットフレンジコードも大半が切れていたので

センターピン交換と同時進行で張り替えておきました。

フレンジコードの貼り替え修理とフレンジのトルク調整は

同時に行うと効率が良いです。

アップライトピアノに足りないパーツ達

(レペティションスプリング、ドロップスプリング等)を取付け、

グランドピアノの部品形状と違う部分を修正し

アップライトピアノでありながら

グランドピアノ並の性能と響きを実現します。

グランフィールのよくあるお問い合わせとして

「少し古いピアノなんですが、取付け出来ますか?」

とのご質問を頂きます。

実は古いピアノのほうが構造がベーシックである事が多く

意外なほどグランフィールとの相性が良いのです。

調整を終えてお客様に弾いて頂いたところ

- 鍵盤が軽く感じる

- 鍵盤が指に吸い付くような感じがする

と、とても喜んで頂きました。

実は作業前にお客様が

「なんか鍵盤が重たく感じるんですよねー」

と仰っていたので、

その辺りも調整に加味しておいたのです。

多湿傾向でスティックぎみでしたので

ダンプチェイサーも取付けました。

グランフィールが取り付いた事で

ますますU3Fは活躍してくれそうです。

グランドピアノ並のタッチと響きを楽しんでください!

「グランフィール」については

以下のページに詳細を掲載しております↓

http://www.piano-tokyo.jp/granfeel.html

渡辺ピアノ調律事務所

〒154-0016 東京都世田谷区弦巻1-20-14

E-mail info@piano-tokyo.jp

url http://www.piano-tokyo.jp/

weblog https://www.piano-tokyo.jp/blog/

2016年11月14日

|

カテゴリー:グランフィール

« 前へ

次へ »

渡辺ピアノ調律事務所

渡辺ピアノ調律事務所