Seasoning(シーズニング)

木材を人工的に乾燥させる手段。湿気と乾燥を繰り返し、出荷後の狂いを少しでも減らすために行う。

| A | B | C | D | E | F | G | H | I |

| J | K | L | M | N | O | P | Q | R |

| S | T | U | V | W | X | Y | Z |

木材を人工的に乾燥させる手段。湿気と乾燥を繰り返し、出荷後の狂いを少しでも減らすために行う。

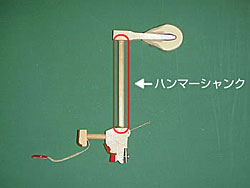

ハンマーの下に続いている長く丸い木の杖。弾力性があり尚かつ丈夫でなければなりません。

1本のシャンクに汗腺が何本までといった基準があり、材質は樺材やシデ。

消音ピアノユニットは、消音バー(シャンクストッパー)でハンマーシャンクをおさえ、ハンマーが弦の手前数ミリのところで止まるようにすることで、打弦音(打鍵音ではない)を消すことの出来る装置のこと。

これまで通りアコースティックの音も出せるよう切替えが可能です。

消音時、ヘッドフォンから聴こえる音は、サンプリング音源で(電子ピアノと同様)、強弱、音色の変化等は鍵盤下部の光センサーで読み取る仕組み。

サイレントピアノ、ハイブリッドピアノ等呼び方は色々あるが、仕組みは同じです。

扱い、寿命は、いわゆる家電製品と同じ。

また消音使用時に手前側にくる消音バー(シャンクストッパー)を回避するため、くわえて整調の季節変化を考慮し、構造上レットオフ(ハンマー接近)を広めにする必要があるため、アコースティック使用時の音色やタッチに若干の影響が出る事は否めません。

また消音使用時の鍵盤やストッパーの衝撃音は思いのほか大きいので、導入の際は注意が必要です。

最近では消音ユニットを取り外す需要が増してきています。

関連リンク : 消音ピアノユニット

響板(きょうばん)です。弦やハンマーフェルトの比ではないくらいに音色を左右する重要なパーツです。

ピアノの音色はほぼ響板で決まると言っても過言ではありません。

松(一般的にはスプルース)等を使います。

比重が小さく(0.45前後)、振動伝播が速く(音速5.5m/秒)、柔軟性を持ち弾力性があり、良い音色を持つことが求められます。

10センチ幅、約10mm厚の板を張り合わせて一枚の板に仕上がっています。

一枚の響板は真平ではなく端からみて中央が10mmばかり迫り出しています(クラウンという)。

クラウンはうち回しの傾斜角により造られます。

響板の木目と垂直方向に響棒が取り付けられています。

サウンディングボタンは響板の裏側から駒の位置に取り付けられています。

極度な乾燥状態ですと、板が目痩せしたり割れてしまったりして大変な事になります...

関連リンク : Ciresa(チレーザ響板)

スピネットピアノは、アップライトの一種で極端に背の低いタイプのピアノで、元々はハープシコードの一種に付けられた名前です。

スピネットにはドロップアクションが採用されているものも多い。

最近では小型のアップライトをスピネットタイプと称する事もありますが、本来のスピネットは、アクションが鍵盤の位置以下に沈んでセットされているような、超小型のものをスピネットといいます。

スピネットはイタリア語で「とげ」の意味で、弦を鳴らす際に堅いとげを使用していたことから、このような名称になったようです。

非常にコンパクトな構造故、調律(整調、整音、修理)等の作業は若干やりにくい事もあります。

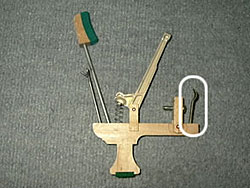

通常、アップライトピアノのダンパースプーンの事をいう。

※グランドでもスプーンが採用されているものもあり。

ウィペン後端に植えられ、ウィペンが上がることで、ダンパーレバーの下端を押しダンパーを弦から開放。

他には、グランドピアノのウィペンのポストや、ダンパーレバーと鍵盤との接続等にも使われます。

パッと見はスプーンというより「耳かき」といった形状です。

↑写真はハンマースティック

鍵盤やアクションのパーツが何かしらの要因で、動作の鈍くなった状態。音が出ない、鍵盤の動きが悪いetc...は、概ねこの状態です。

スティックしている箇所により、キースティック、ハンマースティック等といいます。

各フレンジにおいては、センターピンとそれを取り巻くブッシングクロスの関係、鍵盤ではバランスホールとブッシングとバランスピン(フロント部も同様)の関係が上手くないとスティックが起きてしまいます。

ピアノが極端な湿気を帯びた場合にこのような状態になることが多いです。

最近は便利なケミカルがあるので、どうしても時間のない時はこれらのケミカルに頼るのもありですが、本質的な解決にはならない場合もあり(症状が再発したり)スティックの修理に限らず、その他修理もケミカルに頼らず、確実に原因を取り除き修理する事が重要。

打弦距離。

ハンマーが弦に到達するまでの走行距離で、通常は46mm~48mm程度。

打弦点のこと。

弦長に対し、どの部分をハンマーが打つかというポイント。

近年では、低音部・中音部で弦長の1/6から1/8、高音部に向かうにしたがって分数は小さくなり、最高音部では1/16から1/20程度に。

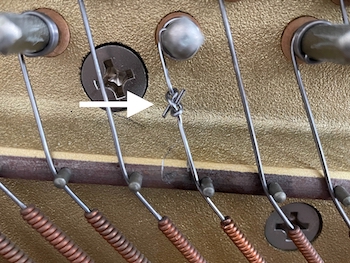

切れてしまった弦を結ぶ(繋ぐ)応急処置方法。

中・高音の芯線が断線した場合、替えの弦を持ち合わせていればその場で新しい弦を張ることが出来ます。

しかし低音の巻線と呼ばれる弦は、芯線に銅線が巻き付けてあるため、新しい巻線を新たに巻いてもらい、それが仕上がってから後日あらためて張弦する段取りとなってしまいます。

例えば低音巻線の断線がコンサートのピアノで起きた場合、「巻線を巻いてもらって張弦は後日です」という訳にはいきません。

そのような時の応急処置として有効。また考え方によっては新しい巻線を張ると、他の弦との経過年数の違いから、新たに張った弦とその他の弦とで音色に違いが出てしまうので、弦結びしたほうが音色が揃って良いという向きもあります。

ですが基本は新しい弦に交換するのがベターだと思います。

ピアノや調律に関するご質問は、

お気軽に渡辺宛 info@piano-tokyo.jp までお問い合せください。