ヤマハC5のハンマー交換

ヤマハのグランドピアノ c5 のハンマー交換をしました。

昭和59年納品のピアノなので、この時点で41年経過しているピアノです。

ピアノのハンマーの賞味期限は20年ほど。

思ったより早く寿命が来てしまうんですね。

音色は少しずつ劣化していくので

オーナーは意外と気付かないことも多いです。

毎日会ってる家族が5kg太っても気にならないけど

久々に会った友人は「あれ、太った?」となるようなもの。

限度を超えるとキンキンした硬い耳障りな音になり

音色の表現幅も狭くなってしまいます。

「消耗品」って何?という人は

「自転車のタイヤ」をイメージしてもらうと近いかもしれません。

自転車のタイヤはたくさん距離を走れば、その分タイヤの溝は減っていきます。

買ってからほとんど乗ってないから平気かというと

やはり時間の経過とともにタイヤは硬化したりヒビ割れを起こしたりで

そのままでは快適に乗り続けることは出来ないのです。

ピアノのハンマーも使用時間が多ければその分早く消耗し

ほとんど弾かずに置いてあっただけだとしても

年数の経ったハンマーは良い音色を出してくれないのです。

「消耗品」が交換できる仕様というのは良いことで

本体に問題がなければ、消耗品を交換すれば元に戻るということ。

アコースティックピアノの特徴的な点として

後々交換が必要になるであろう部品は

交換出来るように造られているところ。

これこそがエコですね。

ご自宅でピアノ教室をされてる先生のピアノで

41年間、毎日平均8時間弾かれるそうです。

それだけ弾くと、ハンマーには弦溝が刻まれ

それを取り除くためにファイリングして(ハンマーフェルトを剥く)

というのを繰り返し、ハンマーは小さくなっていきます。

例えばこんな感じで

元は赤線のサイズだったのが

今やだいぶ小さくなっている訳です。

ハンマーフェルトが小さくなっているということは

ハンマーの重さも軽くなっているということで

タッチが納品当初よりも軽くなっています。

また小さくなったハンマーで、打弦距離を基準寸法にしようとすると

シャンクの角度が上に位置して

それに伴いジャックとの位置関係がおかしくなります。

なので消耗したハンマーは

交換しないと、全てが上手くいかないのです。

ハンマーは点で弦を叩くことで良い音色を出しますが

(実際には先端2mmから3mmで弦を叩く)

使い込んだハンマーは先端が潰れていき

点ではなく線で叩くようになってしまい

そうすると綺麗な音が鳴りません。

ニャン太郎の鼻先のようになっていれば点で打弦しますね。

黒鍵サイドの塗装剥がれとえぐれ具合から

このピアノがいかに弾き込まれてるのか分かります。

指や爪が接触することで、少しずつ塗装が剥がれ。

使い方によっては木部も削られていきます。

新たに取り付けるハンマーです。

オリジナルと同じいわゆる赤ウッド。

暖かい音色と軽快なタッチがいいのでこちらをチョイス。

新品のハンマーはそのままでは使えず

いくつもの工程を経て、ようやく良い音が鳴ります。

新品のハンマーに針刺しをして

必要な部分に必要なクッションをつけていきます。

どこにどれだけ何回という決まりはなくて

ハンマーの銘柄やタイプによっても違い

過去の経験で入れていきます。

針刺しをして膨らんだハンマーを

プリシェービング(ファイリング、一層剥く)。

フェルトは羊毛を縮絨させて形成されており

表面は羊毛が十分に絡み合っていないので

一層向かないとよく鳴ってくれないのです。

古いハンマーヘッドを取り外します。

新しいハンマーに穴開けしていきます。

ハンマー全長のどこに開けるのか、

仰向けの角度や傾き角度など

事前に試行して、慎重に開けていきます。

テーパー加工。

ハンマーを先端から尻尾にかけて

ゆるやかなテーパーをつけます。

隣のハンマーとの接触を避けるために必要な加工です。

シャンクのローレット。

ハンマーに開けた穴の中で

シャンクがスムーズに動く程度にシャンクをころします。

接着剤の水分でシャンクは元のサイズに戻ろうとするので

ハンマーの穴とシャンクが密着する訳です。

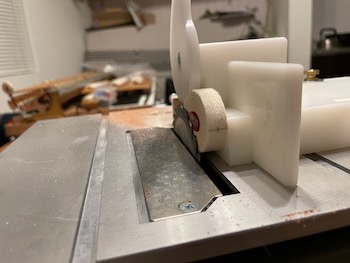

ハンマーを取り付けていきます。

いろんな取り付け方法がありますが

便利な治具があるので、それを利用しました。

治具を使ってハンマーのテール加工を行います。

テールにスカッチを入れて。

しっかりバックチェッキングするようにします。

ハンマーフェルトが消耗しているということは。

ローラーも消耗していると言えます。

まん丸であって欲しい部品です。

使い込まれたローラーを取り外していきます。

新たに取り付けるローラーナックル。

新しいローラーが取り付きました。

かつては鹿革が当たり前でしたが。

昨今はどこのメーカーも人工皮革です。

今回使用した人工皮革のローラーは

革目がちゃんとありました。

全て新しいハンマーが取り付きました。

これで終わりなら楽なのですが

ピアノ本体に戻して、調整が必要になります。

"コロナごっこ"という最低の祭りが数年続いた時期がありました。

くだらないイベントを何年も続けたせいで

白鍵にケミカルクラックが起きてしまったピアノは。

結構な台数ありそうです。

視界に入り気になる場所なので交換します。

濡らしたウエス越しにアイロンを載せて。

スチーム攻撃。

白鍵上面を剥がしていきます。

新しい上面材を接着。

上面材は鍵盤木部よりも若干オーバーサイズになっていて

ヤスリ掛けして木部と面一に仕上げます。

これは鍵盤の奥側。

ダンパーレバーを持ち上げる役目の

赤いフェルトが派手に潰れていました。

このフェルトが潰れているとタッチが悪くなるので。

交換しておきました。

譜面台クロスもボロボロだったので交換。

譜面台も曇っていたので、さっと磨いて艶出し。

ダンパーペダルのゴムブッシュは。

硬化・ひび割れして底が突き抜けてたので交換。

ダンパー突上棒のスライドガイドクロスも。

擦り切れていたので交換。

調律・整調・整音に丸二日頂戴しました。

部品を交換したらOKとはいかないのが

アコピの手間がかかるところであると同時に

面白いところです。

消耗部品の交換や諸々の調整が終わりました

完成!

さっそく指弾していただきます。

先生曰く

「品のある音がします」

と猫大満足。

この先生、実は普段の調律後は

あまり音出しチェックしない方なのですが

今回は、何度も何度も弾いて

新しいハンマーの音を繰り返し味わってました。

ところで

「うちのピアノ買ってから40年、50年経つよ」

「なんか弾いてて音が硬くてうるさいなぁ」

という方も多いことでしょう。

音色キンキン、ガンガンでお悩みでしたら

ハンマー交換を検討してみてはいかがでしょうか?

ピアノの調律、整調、整音、修理、承ります。

まずはご相談ください!

渡辺ピアノ調律事務所

渡辺ピアノ調律事務所